E-Mail: [email protected]

- Dal 1957, oltre 30.000 detriti maggiori di 10 cm monitorati.

- Danni stimati per l'industria aerospaziale: 1 miliardo di dollari all'anno entro il 2030.

- Il mercato anti-debris raggiungerà $3,3 miliardi entro il 2030 (Norss, 2022).

Una Minaccia Crescente per l’Economia Orbitale

Lo scenario attuale dei detriti spaziali

Dal momento in cui l’umanità ha avviato la propria esplorazione del cosmo nel remoto anno del 1957, segnato dal lancio dello Sputnik, si è generata un’eredità complessa e allarmante costituita dai detriti spaziali. Questi residui orbitali includono satelliti ormai inoperativi, stadi dei razzi consumati nel loro tragitto verso l’infinito e varie particelle derivate da incidenti avvenuti nello spazio profondo; fra queste vi sono anche esigue schegge di vernice che orbitano silenziose intorno al nostro pianeta. Tali elementi circolari esprimono una crescente preoccupazione per la sicurezza delle odierne e future missioni extraterrestri poiché popolano le aree della cosiddetta low earth orbit (LEO), situate fino a 2.000 km dalla Terra ed ora trasformate in veri e propri cimiteri orbitali pregni delle testimonianze della nostra assidua attività spaziale.

Attualmente esperti stimano oltre 30.000 oggetti aventi una dimensione superiore ai 10 cm con rigoroso monitoraggio operato dalle autorità competenti; nonostante ciò, ci si aspetta che la cifra reale risulti enormemente maggiore: circa 900.000 detriti si posizionerebbero nell’intervallo dimensionale compreso tra 1 e 10 cm. E sono perfino registrati ben 130 milioni frutti ancora più minuti sprovvisti dell’opportuna attenzione! I frammenti spaziali rappresentano una minaccia significativa nonostante le loro modeste dimensioni; infatti, possono provocare impatti catastrofici proprio grazie alla loro notevole velocità che raggiunge punte massime pari a 10 km/s, soprattutto nell’orbita bassa terrestre. Un pezzo del peso esiguo di solo 1 grammo, accelerato a queste impressionanti velocità, si comporta come se fosse un’automobile lanciata con forza su una strada affollata.

L’European Space Agency (ESA), negli ultimi tempi, ha sollevato allarmi fondati sulla questione della sostenibilità prolungata delle operazioni nello spazio. La sua analisi sottolinea come sia necessario modificare drasticamente il comportamento collettivo degli attori coinvolti nel settore aerospaziale — comprese le entità pubbliche e private — per evitare che lo spazio orbitale diventi invivibile e impraticabile. La rapida crescita dell’attività orbitale dovuta alle mega-costellazioni satellitari destinate alle telecomunicazioni — tra cui spicca il progetto Starlink — ha aggravato questo scenario già critico aumentando la probabilità d’incidenti e produzione ulteriore di rottami spaziali. Particolarmente allarmante risulta essere l’‘orbita a 800 km’: qui vi è una elevatissima densificazione dei detriti combinata con una veloce obsolescenza dei mezzi naturali affinché ciò possa auto-ripararsi naturalmente ed eliminarsi da sé stessi rendendo tale fascia orbitale colma anche ad eventi collisionali sproporzionati e incontrollabili. L’analisi della condizione presente in orbita geostazionaria (GEO), situata a un’altezza approssimativa di 36.000 km, rivela aspetti peculiari rispetto ad altre orbite. Sebbene le statistiche relative ai lanci verso questa particolare orbita rimangano pressoché costanti, sussiste una persistente apprensione riguardo ai frammenti di detrito spaziale. Questo è dovuto alla sfida intrinseca nel rintracciare corpi di dimensioni contenute a distanze così elevate, rendendo ardua ogni stima sui potenziali rischi coinvolti. Al contempo, va notato come i gestori commerciali operanti in GEO abbiano incrementato sensibilmente i loro sforzi per rispettare le direttive finalizzate alla riduzione dei detriti spaziali; attualmente vantano infatti un indice di adesione vicino al 90%.

- 🚀 Ottimo articolo! È incoraggiante vedere iniziative come......

- 🗑️ Il problema dei detriti è sottovalutato, ma siamo sicuri......

- 🤔 Interessante prospettiva, ma non dovremmo forse concentrarci......

Impatti economici e rischi di collisione

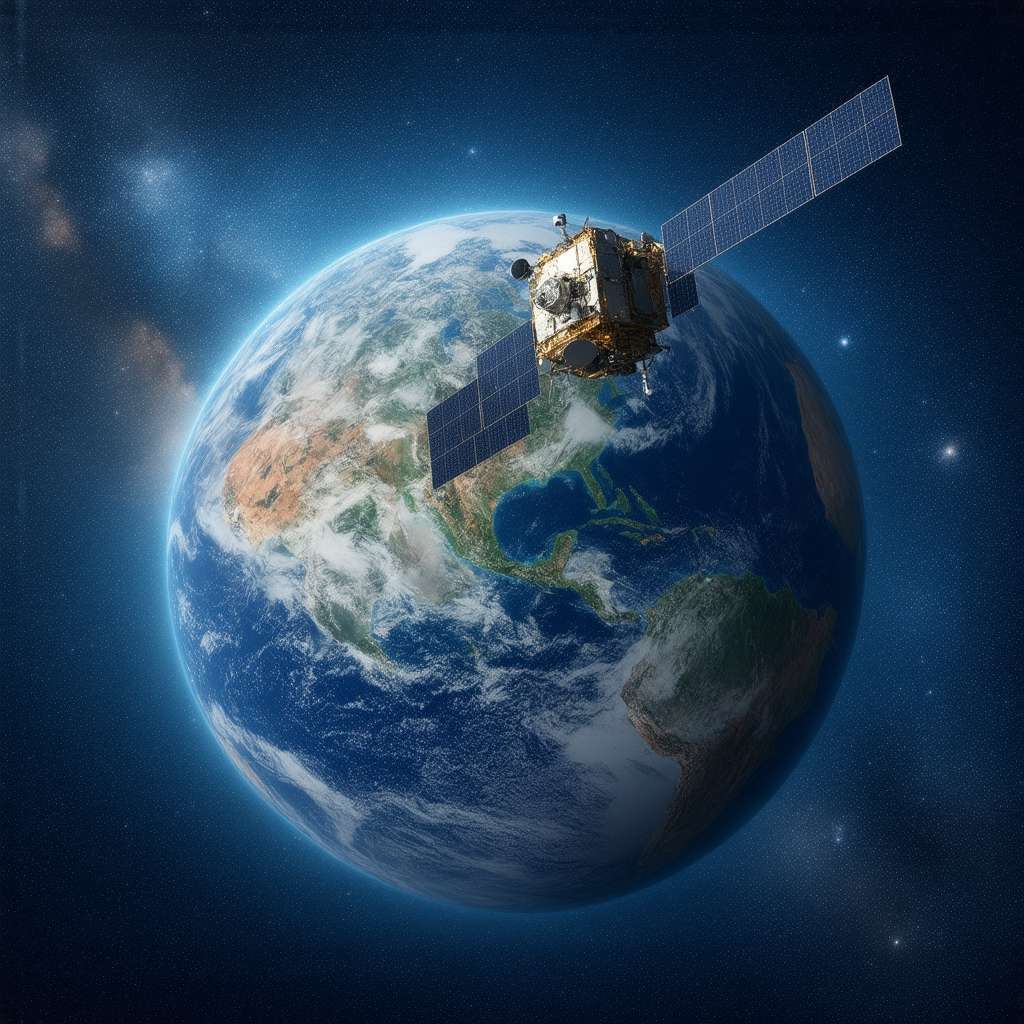

L’impatto economico associato ai detriti presenti nello spazio sta diventando sempre più evidente. Secondo una ricerca condotta dalla NASA nel 2021, si prevede che i danni arrecati da tali oggetti possano gravare sull’industria aerospaziale per circa 1 miliardo di dollari annualmente entro il 2030. Tali spese comprendono non solo la distruzione dei satelliti in funzione, ma anche le manovre correttive indispensabili per scongiurare potenziali collisioni e l’accorciamento dell’esistenza operativa delle infrastrutture orbitanti. Il sinistro avvenuto nel 2009, che vide coinvolto un satellite commerciale appartenente alla società Iridium, in collisione con un satellite militare russo ormai inattivo, ha prodotto una considerevole quantità di frammenti secondari e rappresenta una minaccia concreta per altre apparecchiature in orbita.

Non è solo il destino dei satelliti a essere compromesso. La vigilanza sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è incessante: gli operatori attuano regolarmente spostamenti strategici per evitare interazioni nocive con i rifiuti orbitalizzati. Un guasto funzionale a uno qualsiasi dei satelliti potrebbe risultare catastrofico, foriero di disservizi in numerosi settori vitali come telecomunicazioni, monitoraggio ambientale terrestre, servizi GPS e previsione climatica. L’impatto crescente della dipendenza da questi servizi pone l’economia globale in una posizione estremamente delicata rispetto all’insidiosa questione dei detriti spaziali. In tal contesto, le compagnie attive nel campo spaziale stanno facendo esperienza di un significativo aumento nelle spese assicurative a causa del crescente potenziale per danno e perdita.

Oltre agli evidenti danni diretti provocati dalle collisioni avvenute tra oggetti orbitali, emergono anche oneri finanziari indiretti inerenti alla gestione dell’argomento relativo ai detriti. È imperativo che agenzie spaziali e operatori satellitari investano ingenti risorse in meccanismi avanzati volti al monitoraggio accurato ed efficace delle scorie orbitali; non solo questo, ma è necessario sviluppare soluzioni tecnologiche capaci di salvaguardare gli asset dai possibili impatti. Sebbene risultino efficaci nell’abbattere il rischio immediatamente percepito attraverso manovre evasive ad hoc, queste ultime intaccano inevitabilmente il quantitativo disponibile di propellente nei veicoli utilizzati, riducendo altresì la durata d’utilizzo degli stessi satelliti coinvolti nell’attività orbitale. La responsabilità intrinseca nella dismissione anticipata degli apparati orbitalizzati comporta comunque aggravi economici significativi destinati agli operatori interessati sul mercato: si stima, infatti, che il valore totale del mercato globale dedicato alle tecnologie anti-debris spatial, stando al report stilato nel corso del 2022, firmato da Northern Space and Security Limited (Norss), possa raggiungere addirittura la cifra impressionante pari a $3,3 miliardi entro il 2030.

Tecnologie innovative per la rimozione dei detriti

Per affrontare la crescente minaccia dei detriti spaziali, diverse aziende e agenzie stanno sviluppando tecnologie innovative per la loro rimozione attiva (ADR). La missione ClearSpace-1, guidata dalla startup svizzera ClearSpace SA e finanziata dall’ESA, rappresenta un’iniziativa pionieristica in questo campo. Il lancio, previsto per il 2025, mira a catturare e rimuovere un adattatore Vespa, un detrito di grandi dimensioni lasciato in orbita nel 2013. La missione utilizzerà tecnologie avanzate di guida, navigazione e controllo, basate sull’intelligenza artificiale, per avvicinarsi all’obiettivo in modo sicuro e autonomo. Un sistema di bracci robotici sarà utilizzato per catturare l’oggetto e riportarlo nell’atmosfera terrestre per la sua distruzione. ClearSpace prevede di rendere operativo un “camion da rimorchio” spaziale in grado di ripulire le orbite chiave, riducendo il rischio per le future missioni. Astroscale, rinomata compagnia pioniera nel settore della gestione dei residui orbitali, sta cercando di sviluppare innovative tecnologie mirate al riciclo orbitale. Questo progetto ambizioso intende recuperare materiali pregiati dai frammenti spaziali e reimpiegarli efficacemente. Anche se questa strategia è ancora nella sua fase embrionale, offre prospettive interessanti come soluzione duratura alla crescente problematica dei detriti.

Detto ciò, l’approccio attivo verso l’eliminazione dei residui presenta numerosi ostacoli rilevanti. Le spese legate alle operazioni ADR si mantengono elevate e le metodologie richieste richiedono ulteriori perfezionamenti tecnologici. L’intercettazione degli elementi non collaborativi—ossia quegli oggetti non concepiti affinché vengano rimossi—si rivela particolarmente difficile da implementare. Inoltre, emergono importanti interrogativi su aspetti legali e politici riguardanti queste operazioni: diverse tecniche potrebbero infatti prestarsi a usi militari.

Tim Flohrer ha fatto notare che malgrado siano messe in atto misure rigorose atte a mitigare i residui orbitali più piccoli ed ingombranti, diventa imperativo intraprendere azioni dirette sulla rimozione degli elementi maggiormente problematici per evitare scenari disastrosi come quelli dovuti alla proliferazione incontrollata delle collisioni orbitali. Tuttavia, ha anche evidenziato la difficoltà di determinare chi debba pagare i costi elevati di queste rimozioni. L’iniziativa “Zero Debris” dell’ESA mira a promuovere un approccio comunitario alla mitigazione dei detriti, coinvolgendo Stati membri, agenzie nazionali e aziende commerciali.

Responsabilità condivisa per un futuro sostenibile

La questione della responsabilità legale e finanziaria per la pulizia dell’orbita rimane un nodo cruciale da sciogliere. L’attuale quadro giuridico internazionale non è adeguato a gestire la complessità del problema dei detriti spaziali. È necessario un accordo internazionale che definisca standard chiari, assegni la responsabilità e incentivi comportamenti responsabili.

Alcuni esperti propongono un sistema di “capacità ambientale spaziale”, in cui ogni missione spaziale è valutata in base al suo impatto sull’ambiente orbitale. Questo approccio, simile a quello utilizzato per misurare le emissioni di carbonio, potrebbe fornire indicazioni preziose per i decisori politici e contribuire a promuovere un utilizzo sostenibile dello spazio.

L’Unione Europea ha introdotto una nuova disposizione normativa vincolante che impone alle imprese operanti nel settore spaziale di elaborare piani di riduzione dei detriti per i loro progetti e di destinare risorse finanziarie allo smantellamento dei satelliti al termine della loro operatività. Questo costituisce un significativo progresso verso una più incisiva responsabilità da parte degli operatori del settore spaziale.

Nonostante ciò, è indispensabile adottare un intervento coordinato su scala globale per affrontare efficacemente il tema dei detriti orbitanti. È fondamentale che tutte le entità implicate – comprendenti governi, agenzie dedicate all’esplorazione dello spazio, aziende private e istituzioni internazionali – investano nella riduzione della produzione di nuovi detriti. Inoltre, devono essere incentivati allo sviluppo di innovazioni tecnologiche volte alla dismissione dei rifiuti già presenti nell’orbita terrestre. Solo mediante un impegno comune sarà possibile assicurare la sostenibilità futura dell’esplorazione spaziale e del suo utilizzo pratico.