E-Mail: [email protected]

- Starlink domina il mercato, con migliaia di satelliti attivi entro il 15/10/2025.

- Iris²: investimento di 11 miliardi di euro, ma slitta al 2030.

- Regolamentazioni del 1967 inadeguate contro la congestione orbitale.

Il corpo principale dell’articolo si apre con una configurazione classica, mirando a stabilire una connessione visiva tra il lettore e i concetti che verranno esplorati.

La tipografia, accompagnata da uno spazio adeguato, permette un percorso di lettura fluido e privo di distrazioni. La scelta del carattere Arial assicura una semplicità stilistica, mentre l’altezza della linea di 1.6 rende la fruizione del testo estremamente accessibile.

Titolazione ed Estetica

La denominazione dei titoli, delineata dall’uso sapiente dei colori scuri e delle linee decorative, risalta in modo incisivo sugli altri elementi. Questa struttura conferisce ordine e chiarezza al discorso espositivo.

La tipologia utilizzata per la scrittura, unita a un’adeguata gestione dello spazio bianco, contribuisce a garantire un sistema di lettura agevole senza interruzioni. L’opzione per il carattere Arial evoca minimalismo visivo, mentre la linea elevata di ‘1.6’ offre accesso facilitato alla comprensione del contenuto.

- 🚀 Starlink è una svolta, ma dobbiamo valutare attentamente......

- 🛰️ Congestione orbitale e rischi monopolio: Starlink, troppe ombre......

- 🤔 E se Starlink fosse un'opportunità per ripensare la governance globale...?...

Aspetti Titolo ed Estetici

L’intestazione si distingue grazie all’impiego calibrato delle tonalità scure unitamente alle linee decorative – -tale approccio genera chiarimento nel tessuto narrativo complessivo.

La rivoluzione Starlink e l’accesso globale allo spazio

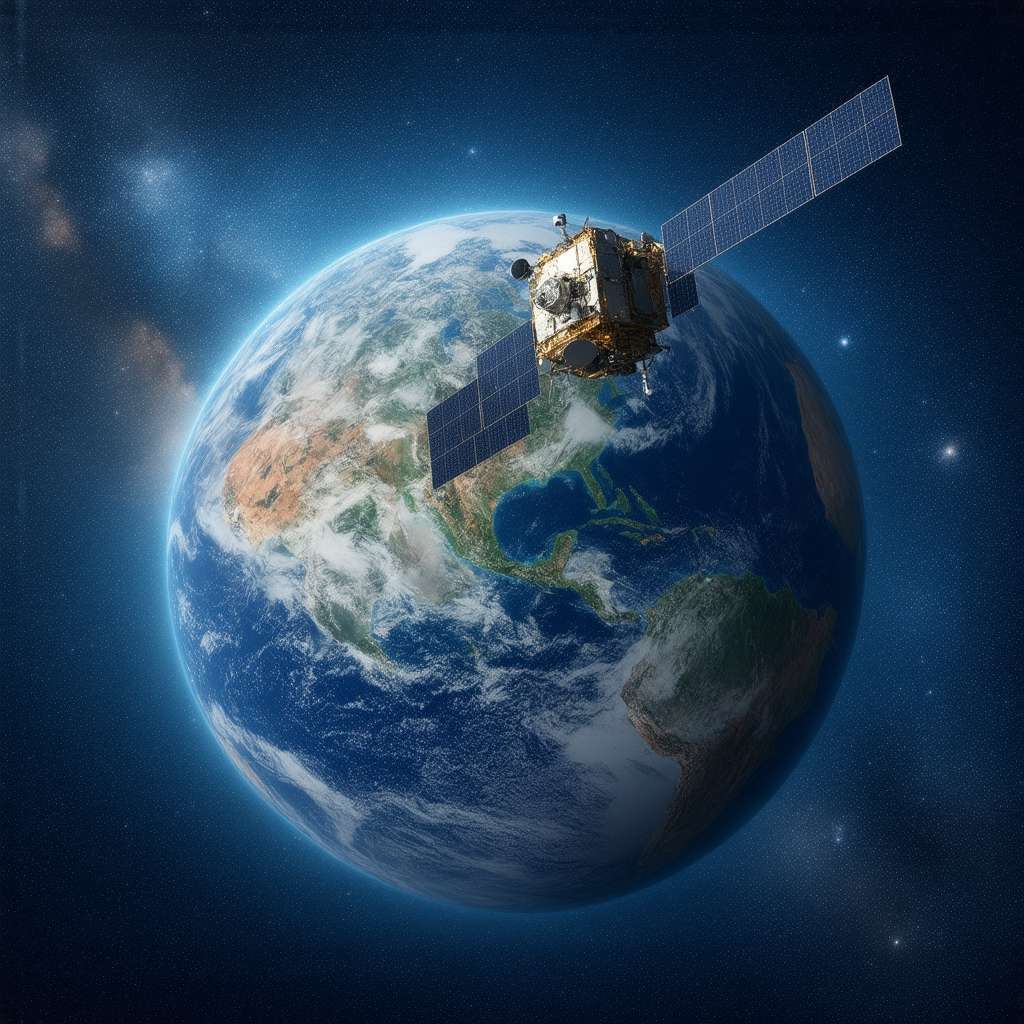

L’innovativa costellazione Starlink creata da SpaceX segna una svolta nei paradigmi dell’accessibilità allo spazio grazie ai numerosi satelliti che orbiteranno intorno al nostro pianeta. Questa imponente architettura orbitale ambisce a garantire connessioni internet rapide e diffuse a livello globale; tale traguardo potrebbe comportare cambiamenti sostanziali in vari settori cruciali come l’istruzione e la sanità pubblica, nonché in quelli del commercio e dell’intrattenimento. Tuttavia, emergono questioni intricate riguardanti non solo la competizione commerciale ma anche l’amministrazione degli spazi orbitali disponibili e i rischi geopolitici associati all’emergere della supremazia di un unico operatore nello scenario spaziale internazionale. L’idea stessa di raggiungere regioni remote – tradizionalmente escluse dalla digitalizzazione – risulta straordinariamente seducente poiché facilita il superamento delle barriere tecnologiche esistenti. Non va dimenticato, inoltre, che Starlink ha già rivelato efficacia nella fornitura dei suoi servizi là dove internet scarseggia o è del tutto assente; ha persino dimostrato utilità nelle circostanze più critiche, quali crisi umanitarie o conflitti internazionali — elemento questo che sottolinea decisamente la significatività strategica rappresentata da una rete satellitare concepita per abbracciare ogni angolo della Terra. La valutazione del valore strategico è essenziale; tuttavia, è necessario soppesarlo attentamente in rapporto ai rischi derivanti dalla dipendenza da un’unica entità che gestisce una rete infrastrutturale cruciale. Il modo accelerato attraverso cui SpaceX ha cominciato a collocare nuovi satelliti in orbita e ad ampliare la propria costellazione solleva interrogativi sempre più urgenti all’interno della comunità scientifica, nonché tra le aziende competitor. Il numero significativamente alto di satelliti non solo impatta sulle osservazioni astronomiche ma presenta anche una probabile crescita nel rischio di collisioni spaziali. Entro il 15 ottobre 2025, Starlink avrà una dotazione già impressionante composta da migliaia di satelliti attivi e i programmi futuri contemplano ulteriori lanci nei prossimi anni. È imprescindibile esaminare minuziosamente questo andamento eccezionale nelle espansioni per comprenderne gli effetti sull’arco temporale lungo.

Le sfide alla concorrenza nel mercato dell’internet satellitare

La posizione dominante assunta da *Starlink, all’interno del neonato mercato dell’internet satellitare, presenta notevoli difficoltà per gli attori concorrenti. Sia le giovani startup sia le compagnie più affermate incontrano seri problemi nel tentativo di tenere testa alla vasta portata delle operazioni, alla qualità della copertura offerta da Starlink, oltre ai suoi modelli tariffari aggressivi. Ciò alimenta preoccupazioni relative al rischio che si manifesti una certa forma di monopolizzazione nel settore stesso, che potrebbe avere ripercussioni avverse sullo sviluppo tecnologico, sulla varietà delle proposte sul mercato, nonché sulle spese sostenute dagli utenti finali. Tuttavia, le previsioni legali intorno a questo contesto rimangono intricate e ampiamente indeterminate. Infatti, ci troviamo dinanzi a un panorama normativo internazionale riguardante lo spazio fortemente dinamico; tali disposizioni purtroppo difettano della chiarezza necessaria ad affrontare questioni concernenti il rischio monopolitico orbitale. La mancanza si riflette nelle ambiguità normative esistenti che rendono arduo combattere condotte commerciali sleali. In Europa, le imprese desiderose d’intraprendere la sfida nei confronti di Starlink, come illustrate dai consorzi responsabili del progetto Iris²*, possono così incorrere in seri ostacoli lungo il loro cammino competitivo… Il progetto Iris² può essere considerato un’illuminante iniziativa pubblico-privata volta a creare una rete spaziale innovativa con un sostanzioso investimento di 11 miliardi di euro. Nonostante tali ingenti fondi iniziali, l’attuazione del piano sta incontrando notevoli ritardi e incognite che ne minano l’efficacia complessiva. La data d’inizio prevista era fissata per il 2027; ora si è assistito a uno slittamento al 2030: quest’ultimo aspetto mette in evidenza come i piani ambiziosi possano mutare rapidamente sotto pressione esterna o interna. Anche riguardo al numero dei satelliti proposti — all’incirca 290 — occorre segnalare che questa cifra appare decisamente modesta se paragonata alle migliaia attive nell’ambito del servizio offerto dalla rete Starlink. Analizzando OneWeb – recentemente integrata nella scuderia della francese Eutelsat – possiamo notare come disponga pur sempre di circa 650 satelliti; tuttavia è importante sottolineare come abbia sperimentato precedenti problemi economici rilevanti che potrebbero compromettere ulteriormente il suo operato futuro. D’altro canto, SES dal Lussemburgo mira a indirizzare la sua proposta verso segmenti governativi e imprenditoriali ma sconta problematiche competitive nei confronti dell’estesa portata globale già garantita da Starlink stessa. Pertanto le aziende europee coinvolte si trovano ad affrontare un duplice svantaggio: non soltanto necessitano dell’infrastruttura tecnica necessaria per ideare e avviare le loro reti satellitari comunque ambiziose – obbligate pertanto a varcare molteplici barriere sia tecnologiche sia monetarie – ma debbono anche confrontarsi con l’indubbio vantaggio conquistato dai leader nel settore quale appunto Starlink che giova ampiamente delle sue economie operative consolidate abbinate alla solidità della clientela raggiunta lungo gli anni insieme alla forza del proprio brand sul mercato globale. Le nazioni quali l’Italia e il Regno Unito, ora più che mai, si trovano a dover affrontare una scomoda alternativa. Da una parte esiste una necessità pressante: assicurare che il broadband veloce sia accessibile ovunque nel paese, inclusi i luoghi più isolati. Dall’altra parte aleggia la paura di instaurare un legame troppo stretto con fornitori esteri, rischiando così di erodere la propria autonomia digitale.

La congestione orbitale e la necessità di nuove normative

L’aumento esponenziale del numero di satelliti in orbita, in particolare quelli appartenenti alla costellazione Starlink, ha portato a una crescente congestione dello spazio orbitale. Questo fenomeno comporta un aumento del rischio di collisioni tra satelliti e la creazione di detriti spaziali, che possono danneggiare o distruggere altri satelliti e rendere inutilizzabili determinate orbite. La “sindrome di Kessler”, una reazione a catena in cui le collisioni generano sempre più detriti, rappresenta una seria minaccia per la sostenibilità delle attività spaziali a lungo termine. Sebbene SpaceX affermi di adottare misure per evitare collisioni, monitorando la posizione dei suoi satelliti e manovrandoli per evitare impatti, il rischio rimane concreto, dato l’elevato numero di oggetti in orbita. La comunità astronomica esprime preoccupazione per l’impatto dei satelliti Starlink sulle osservazioni celesti. La loro capacità di riflettere la luce solare può interferire con i telescopi e rendere più difficile lo studio del cosmo. La questione risulta particolarmente rilevante quando consideriamo le osservazioni durante il crepuscolo, utilizzate nella caccia agli asteroidi considerati potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta e nello studio occasionale di eventi astronomici straordinari. Le regolamentazioni internazionali vigenti in materia spaziale appaiono insufficienti a fronteggiare le difficoltà sorte dall’affollamento nelle orbite terrestri e dal crescente numero di mega-costellazioni. Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, fulcro del diritto internazionale in ambito spaziale, manca completamente delle misure necessarie relative alla regolazione della circolazione orbitale, alla prevenzione della congestione oppure all’eliminazione dei residui cosmici provenienti dalle missioni passate. Questa mancanza provoca notevoli complicanze nell’identificazione delle responsabilità legali quando si verificano incidenti come collisioni o danni riconducibili ai detriti esistenti nello spazio. Un appello urgente viene quindi rivolto alla comunità mondiale affinché lavori a formulare norme innovative ed efficaci meccanismi governativi volti ad assicurare un accesso equo allo spazio tra tutte le entità coinvolte, evitando così incidenti catastrofici dovuti a scontri o produzione incontrollata dei rifiuti orbitali. Nel contesto del dibattito corrente emergono diverse misure, tra cui l’introduzione di imposte sull’uso delle orbite più congestionate, l’obbligo per i satelliti di adottare sistemi automatici per la loro deorbitazione, una volta cessato il servizio, e infine, la creazione di un’Agenzia Spaziale Internazionale, incaricata della supervisione e della normativa del settore.

Oltre la connettività: implicazioni geopolitiche e necessità di sovranità digitale

L’egemonia che Starlink esercita nell’ambito della connessione via satellite apre a interrogativi geopolitici significativi che trascendono il mero aspetto della fornitura d’accesso alla rete. L’affidamento su una struttura spaziale governata esclusivamente da una società statunitense può comportare delle vulnerabilità strategiche, compromettere l’indipendenza operativa degli stati coinvolti e influenzarne le scelte decisive. Durante fasi critiche o tensioni internazionali, l’autorità su tale sistema globale delle telecomunicazioni quale è rappresentato da Starlink potrebbe servire come strumento per manovre politiche o coercizioni economiche; potenzialmente anche favorendo interruzioni nei canali comunicativi in aree specifiche del globo. L’esperienza vissuta dall’Ucraina sottolinea quanto tale piattaforma possa essere fondamentale nel mantenere aperti i contatti tra strutture militari e civili; ma mostra altresì gli alti rischi associati all’affidarsi ad un soggetto esterno per servizi tanto cruciali. Le dichiarazioni polemiche ed il comportamento proattivo del fondatore Elon Musk rispetto all’utilizzo commerciale della sua compagnia hanno sollevato legittime apprensioni presso vari organi governativi a livello mondiale. La crescente enfasi sulla “sovranità digitale” riflette la consapevolezza che il controllo delle infrastrutture digitali è fondamentale per proteggere gli interessi nazionali e garantire la sicurezza economica e politica. In questo contesto, è comprensibile che molti paesi stiano cercando di sviluppare alternative a Starlink, promuovendo la creazione di costellazioni satellitari nazionali o regionali e investendo in tecnologie di comunicazione alternative, come le reti terrestri a banda larga e le comunicazioni quantistiche. La diversificazione delle fonti di connettività è essenziale per ridurre la dipendenza da un singolo fornitore e per garantire la resilienza delle comunicazioni in caso di attacchi informatici, disastri naturali o conflitti armati. Inoltre, è importante promuovere la cooperazione internazionale per definire regole e standard comuni per la gestione dello spazio orbitale e per prevenire l’uso dello spazio per scopi ostili. La sfida è quella di bilanciare i benefici della connettività globale con la necessità di proteggere la sovranità digitale e di garantire un accesso equo e sostenibile allo spazio per tutti i paesi.

Verso un futuro orbitale condiviso e sostenibile

Le dinamiche che abbiamo esplorato rivelano un panorama complesso, dove l’innovazione tecnologica si intreccia indissolubilmente con interessi economici, strategici e geopolitici. La costellazione Starlink, pur rappresentando un indubbio progresso in termini di connettività globale, solleva interrogativi fondamentali sulla gestione dello spazio orbitale, sulla concorrenza e sulla necessità di garantire la sovranità digitale. Affrontare queste sfide richiede un approccio multilaterale, basato sulla cooperazione internazionale, sulla trasparenza e sulla definizione di regole chiare e vincolanti.

Ora, per rendere ancora più tangibile la rilevanza di questi temi, vorrei condividere una nozione base di space economy. Immagina lo spazio come un’autostrada: per evitare incidenti, è necessario che ci siano delle regole, dei “codici della strada” spaziali. In space economy, questo si traduce nella definizione di standard per la gestione del traffico orbitale, nella prevenzione della creazione di detriti spaziali e nella promozione di pratiche sostenibili. Una concezione più elaborata della space economy? Considera l’emergere di innovativi sistemi tecnologici volti alla rimozione attiva dei detriti spaziali, un campo in espansione che non solo presenta interessanti opportunità commerciali ma si propone anche di tutelare il fragile equilibrio dell’ambiente orbitale a beneficio delle generazioni a venire.

In ultima analisi, mi preme indurre una riflessione: siamo disposti a tollerare una condizione di soggezione nei confronti di un’unica entità aziendale o nazionale nel contesto dell’accesso allo spazio e delle comunicazioni globali? Che tipo di contributo possiamo apportare noi cittadini insieme ai decisori politici nella creazione di uno scenario orbitale caratterizzato da maggiore condivisione, giustizia ed equità ambientale?