E-Mail: [email protected]

- Oltre 30.000 oggetti di dimensioni superiori a dieci centimetri orbitano.

- Circa 900.000 frammenti tra uno e dieci centimetri presenti.

- Costi per danni da detriti: un miliardo di dollari entro 2030.

L’aumento esponenziale di rifiuti orbitanti pone un serio interrogativo riguardo alla futura sostenibilità dell’industria spaziale. Nel presente articolo, si analizzano le conseguenze economiche derivanti da questa realtà, nonché gli approcci tecnologici in fase di sviluppo e le implicazioni legali e monetarie connesse al fenomeno globale dei detriti orbitanti.

La Minaccia Incombente: Lo Stato Attuale dei Detriti Spaziali

L’orbita terrestre è diventata una sorta di discarica cosmica, accumulando avanzi da lanci spaziali passati quali frammenti ed ex-satelliti ora non funzionanti. La gravità della situazione dei detriti spaziali, i cui volumi sono allarmanti, pone effettivamente in discussione la sicurezza delle future esplorazioni galattiche e delle strutture già operative nel cosmo. Secondo le analisi condotte dalla ESA, gli astronomi stimano la presenza nella nostra orbita terrestre di oltre 30.000 oggetti, ognuno dei quali misura più di dieci centimetri; costantemente osservati dai radar terrestri.

A questa cifra bisogna inoltre aggiungere circa 900.000 frammenti, che oscillano fra uno e dieci centimetri; non trascurabili risultano infine anche i ben 130 milioni di ulteriori minuscoli particolati alieni. Anche se assai piccoli nella loro entità fisica, svelano comunque potenzialità distruttive dovute alle impressionanti velocità orbitali delle proprie traiettorie attorno al pianeta blu.

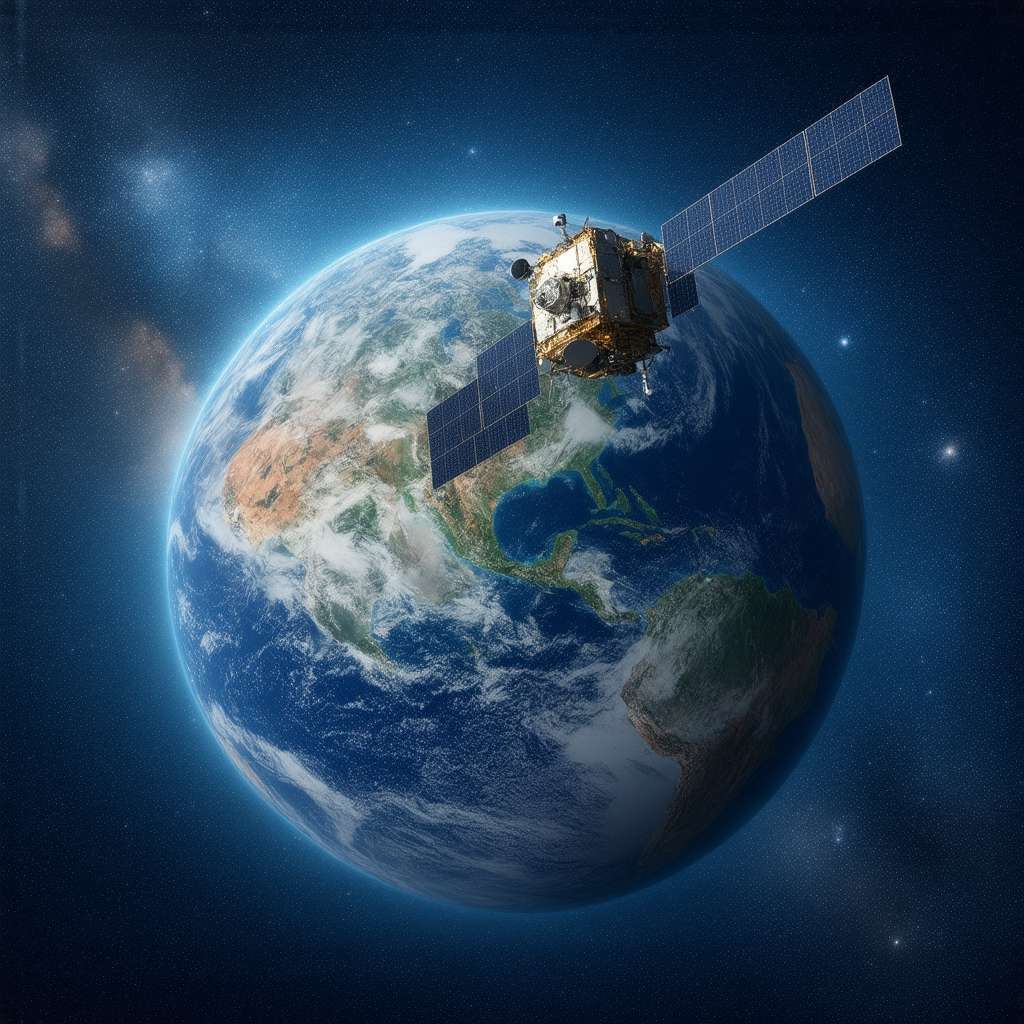

Nella sua relazione annuale sullo stato ambientale dello spazio pubblicata nel 2023, l’ESA ha posto sotto attenzione il fatto che lo spazio circumterrestre rappresenta realmente una risorsa esauribile, sottolineando come molti satelliti continuino a rimanere fluttuanti nello spaziotempo anche dopo aver terminato il proprio ciclo operativo; ciò contribuisce drammaticamente alla saturazione dell’orbita stessa aumentando considerevolmente i rischi intrinseci ai fenomeni collisivi futuri.

Un impatto qualsiasi, anche minimo, determina un’accelerazione del numero dei detriti in modo esponenziale; tale situazione genera un ciclo autoinvestito capace di compromettere non solo l’accesso allo spazio ma anche la sua utilizzabilità futura. L’accumulo sistematico di questi frammenti costituisce infatti una sorta d’inquinamento extraterrestre che mina sia la sicurezza che la sostenibilità delle operazioni spaziali, influenzando profondamente aspetti quali le telecomunicazioni tramite satellite, il funzionamento del GPS, l’osservazione terrestre e altri servizi essenziali alla vita quotidiana dell’uomo moderno.

Aggiungendosi a questa problematica si registra lo sviluppo crescente di nuove costellazioni satellitari formate da centinaia o persino migliaia di miniaturizzati dispositivi orbitali. Malgrado i benefici associati a queste configurazioni – come migliore copertura globale e maggior efficienza nella trasmissione dati – si osserva un parallelo aumento degli oggetti presenti nell’orbita terrestre e il contestuale innalzarsi del rischio d’impatto tra i medesimi. Risulta quindi cruciale implementare strategie preventive affiancate da soluzioni innovative al fine di affrontare adeguatamente il tema dei detriti spaziali assicurando così una gestione duratura dello sfruttamento astrale.

Le conseguenze derivate dalla mancata attuazione delle necessarie misure potrebbero rivelarsi assolutamente disastrose: da un lato avremmo la scomparsa irreparabile delle infrastrutture satellitari fondamentali, dall’altro una prolungata impossibilità nel condurre nuove esplorazioni nello spazio. Affrontare questa sfida richiede una cooperazione sinergica tra tutti i soggetti interessati – che comprendono agenzie spaziali governative così come organismi privati ed enti scientifici – mirante allo sviluppo e all’implementazione delle soluzioni più efficaci possibili.

Tale questione relativa ai detriti non concerne solo l’orbita della Terra; essa si estende pure alle zone dedicate ai ritorni atmosferici degli oggetti e alle superfici terrestri stesse. L’incremento delle operazioni extraterrestri da parte tanto del settore pubblico quanto privato implica un incremento pari del rischio legato a potenziali discese fuori controllo nella nostra atmosfera. Diventa quindi imprescindibile adottare precauzioni atte a minimizzare il pericolo di incidenti lesivi verso individui o beni materiali. Di fondamentale importanza risulta altresì definire normative stringenti riguardo ai voli spaziali e ai loro ritorni verso la Terra; ciò implica stabilire rigorosi standard sotto il profilo della sicurezza e individuare chiare responsabilità in situazioni che possano causare danno agli stessi terzi.

L’aumento della consapevolezza riguardo ai problemi legati ai detriti nello spazio ha condotto alla creazione di un nuovo segmento dell’economia dedicato alla progettazione delle tecnologie finalizzate all’eliminazione e alla riduzione dei rifiuti orbitali. Tale ramo offre straordinarie possibilità imprenditoriali assieme ad aperture verso l’innovazione; tuttavia, risulta imprescindibile stabilire norme chiare ed efficaci in grado di attrarre capitali investitori e assicurare condizioni competitive giuste. C’è quindi l’urgenza che gli Stati insieme alle agenzie dedicate all’esplorazione spaziale sostengano vigorosamente l’emergere della suddetta industria promuovendo R&S su soluzioni avanguardistiche mentre favoriscono collaborazioni sinergiche tra settori pubblici e privati.

L’amministrazione delle carcasse orbitali è ben oltre una mera questione da risolvere attraverso paradigmi tecnici o monetari; si rivela altresì una sfida politicamente rilevante, stratificata su vari livelli strategici. L’importanza dello spazio nell’ambito della sicurezza sovrana così come nei contesti delle telecomunicazioni statali, accompagnata dalla sorveglianza militare, ha reso ogni incidente involontario – quali danni a satelliti dovuti a impatti con residui orbitali – potenzialmente devastante sul piano della sicurezza nazionale.

Si rende imprescindibile dunque intraprendere iniziative destinate a salvaguardare le infrastrutture critiche dello spazio, assicurando simultaneamente l’ininterrotta funzionalità dei servizi vitali. Questa impresa necessita della sinergia a livello globale nonché della diffusione sistematica delle conoscenze fra diverse nazioni; ciò è essenziale per poter vigilare su, ed eventualmente rintracciare, i detriti orbitali, coordinando nel contempo strategie per limitarne gli effetti negativi. La vera complessità risiede nel raggiungere una condizione d’equilibrio tra l’urgenza della tutela delle strutture spaziali vitali e il principio fondamentale dell’accessibilità agli spazi cosmici stessi, scongiurando quindi l’emersione di obblighi restrittivi che possano ostacolare progresso e innovazione tecnologica. Si deve mirare a una collaborazione internazionale robusta accompagnata dalla formulazione condivisa delle normative atte a favorire sia il rispetto dell’ambiente sia garantire condizioni ottimali in ambito sperimentale orbitale.

Il Costo Dell’Incuria: L’Impatto Economico dei Detriti Spaziali

L’accumulo di detriti spaziali non è solo un problema ambientale, ma comporta anche significativi costi economici. Un rapporto del 2021 della NASA ha stimato che i danni causati dai detriti spaziali potrebbero costare all’industria spaziale fino a un miliardo di dollari all’anno entro il 2030. Queste spese comprendono la perdita di satelliti, i costi delle manovre di elusione delle collisioni e la progettazione e costruzione di satelliti con una maggiore resilienza. L’OCSE stima che i costi di protezione per i satelliti in orbita geostazionaria ammontino a circa il 5-10% del costo totale della missione, pari a centinaia di milioni di dollari. La “sindrome di Kessler”, teorizzata da Donald J. Kessler, evidenzia uno scenario in cui la densità degli oggetti in orbita terrestre bassa (LEO) causerebbe una cascata di collisioni, rendendo impraticabili le attività spaziali per generazioni. Questo comporterebbe l’interruzione delle tecnologie spaziali essenziali per la vita quotidiana, dagli smartphone ai sistemi di navigazione GPS, dalle previsioni meteorologiche al monitoraggio del cambiamento climatico.

L’urgenza nell’adozione delle manovre anti-collisione emerge come soluzione apparentemente valida; tuttavia essa implica un significativo consumo energetico, compromettendo così non solo l’aspettativa di vita dei satelliti stessi ma anche ampliando le spese legate alla loro gestione. La creazione e il perfezionamento della tecnologia necessaria per sviluppare satelliti capaci di resistere agli urti con i detriti richiedono materiali innovativi altamente onerosi e approcci tecnologici all’avanguardia, aumentando il carico finanziario sia nella fase produttiva che nei voli attivi. L’effetto diretto della distruzione indesiderata potrà sfociare nella mancata restituzione dell’investimento iniziale oltre alla sospensione immediata delle prestazioni cui tali oggetti erano destinati. Difficoltà economiche colpiranno inevitabilmente soggetti privati ed entità aziendali ancorati ai servizi veicolati dai satelliti incriminati poiché andranno incontro all’onere sostitutivo degli stessi strumenti nello spazio; tali oneri possono raggiungere cifre vertiginose sopra le centinaia di milioni. Inoltre sarà necessario considerare anche l’aumento progressivo dei premi assicurativi in relazione al crescente rischio di incidenti nel settore aerospaziale. Così facendo, quest’emergenza relativamente nuova influisce drasticamente tanto sulla salute generale dell’economia dello spazio quanto sulle sue prospettive future riguardanti efficienza e profittabilità nel nostro contesto odierno.

L’effetto derivante dai detriti provenienti dallo spazio, talvolta trascurato nei dibattiti correnti, ha implicazioni significative sulla sfera delle assicurazioni. Le entità previdenziali attive nel settore delle attività extraterrestri si trovano ora ad affrontare una crescente suscettibilità ai sinistri, dovuta alle collisioni causate da questi rifiuti orbitali. Di conseguenza, stiamo assistendo a un innalzamento dei premi polizze – ciò impatta direttamente sui costi relativi alle missioni nello spazio. In aggiunta a ciò, tali organizzazioni potrebbero iniziare ad adottare criteri sempre più stringenti nella selezione degli eventi da coprire; molte sembrerebbero pronte a negare protezione alle iniziative operative all’interno degli spazi orbitanti congestionati oppure prive delle giuste cautele contro questi residui volatili nell’orbita terrestre.

Questa dinamica rischia anche di rendere difficile l’accesso al mercato dello spazio per le piccole imprese o le nazioni emergenti; così facendo emergono ingiunzioni sulle opportunità commerciali impedendo innovazione reciproca.

Pertanto, diventa cruciale favorire la cooperazione tra istituzioni finanziarie interessate alla protezione del patrimonio interplanetario insieme agli enti governativi e agli organismi che lavorano in ambito aerospaziale: solo tramite lo sviluppo preciso ed efficiente delle tipologie associative del rischio, unite all’incremento degli standard presidianti dell’integrità operativa nello spazio, potremmo diminuire sensibilmente il fattore nocivo associato ai dannosi incontri ravvicinati ciclicamente ricorrenti. Ciò permetterà non solo una prospettiva pluriennale per il compartimento assicurativo riguardo ai settori coinvolti nella fascinante esplorazione cosmica.

La “sindrome di Kessler” rappresenta uno scenario estremo, ma non irrealistico, in cui la proliferazione incontrollata dei detriti spaziali renderebbe l’orbita terrestre bassa (LEO) inaccessibile per diverse generazioni. Questo avrebbe conseguenze catastrofiche per l’economia spaziale e per la società nel suo complesso, interrompendo i servizi satellitari essenziali per le comunicazioni, la navigazione, la sorveglianza e la ricerca scientifica. La perdita di questi servizi avrebbe un impatto significativo su numerosi settori, tra cui l’agricoltura, i trasporti, l’energia, la finanza e la sicurezza. È fondamentale, quindi, adottare misure preventive e soluzioni innovative per mitigare il problema dei detriti spaziali e scongiurare lo scenario della “sindrome di Kessler”. Ciò richiede un impegno a livello internazionale e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti per sviluppare e implementare strategie efficaci per la rimozione e la mitigazione dei detriti, al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali e proteggere le infrastrutture vitali che dipendono dallo spazio.

Tecnologie Innovative: Soluzioni per un Futuro Sostenibile nello Spazio

In risposta alla crescente incidenza dei detriti orbitalizzati, un numero sempre maggiore di esperti nei campi scientifico e industriale sta intraprendendo lo sviluppo di avanzate tecnologie atte a contrastare tale fenomeno. Fra le varie strategie contemplate, emerge con forza la proposta della rimozione attiva dei detriti (ADR), concepita attraverso veicoli autonomi progettati appositamente per identificare ed eliminare gli oggetti più rischiosi presenti in orbita. Le iniziative che meglio esemplificano questi sforzi sono costituite dalla missione europea e. Deorbit, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea, nonché dal progetto Commercial Removal of Debris Demonstration (Crd2) predisposto dalla rinomata agenzia nipponica Jaxa. In tali programmi vengono impiegate differenti tecniche d’intervento quali reti specializzate, arpioni mirati ed efficaci bracci meccanici al fine di raccogliere i rifiuti spaziali, restituiti poi all’atmosfera terrestre dove hanno luogo processi di incenerimento naturale. Altra via esplorativa consiste nel fenomeno del riciclo orbitale; questa prassi implica non solo l’acquisizione degli scarti extraterrestri ma anche il loro raffinamento con il preciso obiettivo di estrarre risorse preziose come metalli utili o potenziali fonti energetiche.

Società quali Astroscale sono attivamente coinvolte nella creazione e nello sviluppo tecnologico destinato a rivoluzionare la questione dei rifiuti spaziali, convertendo quello che si presenta come un dilemma in una vera e propria opportunità.

Oltre alla strategia finalizzata alla rimozione diretta delle particelle residue nello spazio, la mitigazione dei detriti riveste un ruolo cruciale nel tentativo d’impedire l’insorgenza ulteriore d’oggetti orbitanti dannosi. Questa missione può essere realizzata mediante vari accorgimenti: dalla progettualità degli strumenti spaziali limitati nel tempo all’integrazione all’interno degli stessi sistemi automatizzati per il deorbitaggio al termine del ciclo operativo previsto. Ulteriormente significativa risulta essere l’attenuazione del rischio rappresentato dalle collisioni orbitali; ciò avviene tramite pratiche avanzate dedicate al monitoraggio continuo e alla registrazione dettagliata degli oggetti in movimento nei cieli terrestri, nonché mediante misure precauzionali atte ad evitare eventuali impatti indesiderati tra veicoli orbitanti. Inoltre, Northern Space and Security Limited (Norss) ha proposto stime riguardo ad un ampio mercato potenziale relativo alle tecnologie anti-detriti nello spazio che potrebbe toccare la cifra di 3,3 miliardi di dollari entro il 2030. Questo dato serve da chiaro indicativo del vasto valore economico legato a questa disciplina innovativa.

Nell’attuale panorama commerciale globale, le imprese impegnate in pratiche sostenibili, insieme a quelle attive nel settore della mitigazione dei detriti spaziali, possono facilmente guadagnare un’importante posizione competitiva. Infatti, il crescente interesse da parte della clientela – pubblica o privata – porta a una preferenza per quei fornitori il cui operato è fortemente caratterizzato dall’impegno verso l’ecosostenibilità.

L’avanzamento tecnologico orientato alla rimozione efficace e alla mitigazione dei dannosi detriti orbitanti necessita quindi non solo di una dedizione profonda alla ricerca scientifica, ma anche di uno sforzo collaborativo fra agenzie aerospaziali, istituti accademici ed entità commerciali private. L’obiettivo primario deve essere quello di investire nell’ideazione di nuovi materiali avanzati insieme ad apparecchiature ingegneristiche capaci di innalzare il grado di resistenza ai possibili urti con i residui orbitali; similmente fondamentale diviene lo sviluppo da parte dell’industria tecnologica degli strumenti idonei al recupero diretto degli stessi dal cosmo. Un altro aspetto cruciale consiste nell’incentivare l’unificazione delle procedure dedicate alla mitigazione del problema de quo oltre a promuovere lo scambio informativo tra tutti gli operatori coinvolti nel settore: ciò si configura come elemento essenziale affinché si possa preservare sia la sicurezza che l’integrità ecologica delle missioni aventi luogo nello spazio.

L’sforzo cruciale è quello di dar vita a un sistema innovativo, capace di agevolare sia il progresso che l’adozione di risposte tecnologiche destinate alla gestione dei detriti nello spazio. Ciò si configura come una strategia necessaria per proteggere le infrastrutture attuali in orbita, assicurando così anche il futuro accesso allo spazio per coloro che verranno dopo di noi.

Tuttavia, contrariamente all’opinione diffusa, non è solamente attraverso le tecnologie avanzate che si può affrontare il fenomeno crescente delle macerie orbitanti; richiede altresì una profonda trasformazione culturale e un aumento della consapevolezza tra tutti gli operatori nel contesto delle missioni extraterrestri. Le aziende assieme alle agenzie statali devono orientarsi verso pratiche più etiche ed ecologicamente sostenibili: ciò implica ridurre al minimo i nuovi scarti prodotti mentre si adoperano interventi specifici volti ad attenuare quelli preesistenti. D’altra parte, gli Stati hanno il compito di incentivare forme effettive di collaborazione internazionale oltre ad ideare regole comuni affinché possa avvenire una corretta amministrazione dei rifiuti orbitanti. Infine, è essenziale educare la cittadinanza riguardo all’importanza della salvaguardia dell’ambiente atmosferico extracorporeo, incitandoli così a supportare progetti tesi alla bonifica e alla diminuzione degli scarti nel cielo.

L’unica via percorribile per fronteggiare in modo efficace la questione dei detriti spaziali, assicurando così un futuro sostenibile per le operazioni nel cosmo, consiste in un metodo che integri strettamente tecnologia, normative e una profonda presa di coscienza culturale.

Responsabilità e Governance: Chi Paga lo Scontrino?

L’argomento relativo alla responsabilità legale e alle implicazioni finanziarie derivanti dalla gestione degli scarti spaziali si presenta sotto molteplici sfaccettature ed è oggetto di ampio dibattito. Il sistema giuridico internazionale vigente deriva dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e dalla Convenzione sulla responsabilità del 1972: entrambi offrono linee guida generali senza entrare nel merito delle conseguenze correlate alla produzione delle suddette scorie orbitanti. Nello specifico, l’articolo primo traduce diritti fondamentali relativi all’accesso, all’esplorazione, all’utilizzo e alla ricerca scientifica; tuttavia, indica chiaramente che tali diritti non possono considerarsi illimitati. Questi devono soddisfare le esigenze delle generazioni presenti e future, equilibrando il tutto con aspetti collegati al diritto interno sui percorsi verso uno sviluppo sostenibile. Inoltre, l’articolo secondo impedisce categoricamente appropriazioni delle risorse spaziali tramite pretese sovrane attraverso vari metodi come occupazione, utilizzo. Ciò premesso, nonostante questi divieti ufficialmente stabiliti, c’è stata una proliferazione notevole dei razzi nello spazio che sta erodendo questo delicato equilibrio approfittando progressivamente dell’integralismo dell’orbitamento. La vaghezza degli standard in materia normativa implica gravi difficoltà quando si tratta dell’attribuzione concreta della colpa relativa ai danni provocati dagli scarti orbitanti e nel determinare chi debba assumere gli oneri economici inerenti alle operazioni necessarie per una potenziale bonifica orbitale.

Alcuni propongono l’obbligo di pagare una somma prima del lancio in orbita, includendo il costo di smaltimento del satellite, e l’obbligo di pagare una cauzione in caso di mancato rispetto degli obblighi di rimozione attiva dei detriti (ADR).

La Convenzione sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali del 1972 distingue tra danni causati sulla superficie terrestre, dove vige un regime di responsabilità assoluta, e danni causati nello spazio, dove vige un regime di responsabilità colposa. Tuttavia, l’applicabilità di questa convenzione ai detriti spaziali è incerta, poiché non definisce esplicitamente se i detriti rientrino nella definizione di “oggetti spaziali”. Questa ambiguità crea difficoltà nell’attribuire la responsabilità per i danni causati dai detriti, in particolare in caso di collisioni in orbita. Le Space Debris Mitigation Guidelines elaborate dall’UNCOPUOS forniscono indicazioni non vincolanti sui limiti dei detriti rilasciati, sulla minimizzazione della rottura di oggetti spaziali, sulla limitazione del rischio di collisioni e sulla limitazione della presenza a lungo termine di oggetti spaziali nelle fasce orbitali dopo la fine delle loro missioni. Queste linee guida rappresentano un passo importante verso la definizione di standard di comportamento responsabili nello spazio, ma la loro natura non vincolante ne limita l’efficacia.

L’Unione Europea si è dimostrata attiva in questo campo, includendo nel programma dedicato alla space situational awareness (SSA) una sotto-componente dedicata alla space surveillance and tracking (SST) per tracciare gli oggetti spaziali in orbita attorno alla Terra. Complessivamente, la dotazione finanziaria proveniente dall’ UE per l’iniziativa SSA si eleva a 440 milioni di euro. Nel novembre del 2023, l’Agenzia Spaziale Europea ha prodotto il documento denominato “Zero Debris Charter”, con l’obiettivo di contrastare radicalmente il fenomeno entro il 2030. Queste iniziative dimostrano l’impegno dell’UE a promuovere la sostenibilità delle attività spaziali e a ridurre il rischio di collisioni causate dai detriti. Tuttavia, è necessario un approccio più globale e coordinato per affrontare efficacemente questo problema. Ciò richiede la cooperazione internazionale e la definizione di regole e norme vincolanti che definiscano le responsabilità legali e finanziarie dei diversi attori coinvolti nelle attività spaziali.

Un approccio possibile è quello di applicare i principi del diritto internazionale ambientale allo spazio, promuovendo lo sviluppo sostenibile, il principio di precauzione, il principio di prevenzione e il principio “chi inquina paga”. Questo richiederebbe un cambiamento culturale e una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti nelle attività spaziali, al fine di adottare pratiche più responsabili e sostenibili. Le aziende e le agenzie spaziali devono ridurre al minimo la creazione di nuovi detriti e adottare misure per la mitigazione dei detriti esistenti. I governi devono promuovere la cooperazione internazionale e la definizione di regole e norme condivise per la gestione dei detriti spaziali. Soltanto adottando un sistema integrato, capace di congiungere tecnologia, regolamentazione e una profonda consapevolezza culturale, si potrà affrontare in modo efficace il persistente problema rappresentato dai detriti orbitali. Ciò risulta essenziale per assicurare un avvenire sostenibile alle operazioni nel settore spaziale. La questione relativa alla governance insieme alla responsabilità nella gestione dei resti spaziali acquisirà importanza crescente nei prossimi anni; infatti, l’incremento delle missioni orbitanti affiancato da una crescente presenza di rifiuti nello spazio fa lievitare i rischi legati a collisioni dannose per le infrastrutture astrali esistenti. Pertanto si rende imprescindibile uno sforzo coordinato a livello globale volto a stabilire norme precise ed obbligatorie finalizzate alla tutela della sostenibilità nonché della sicurezza nelle attività extraterrestri.

Un Futuro Sostenibile: Oltre la Rimozione, Verso un’Economia Circolare Spaziale

Affrontare la sfida dei detriti spaziali non significa solo sviluppare tecnologie per la loro rimozione. È necessario, in realtà, ripensare l’intero ciclo di vita delle missioni spaziali, promuovendo un’economia circolare che minimizzi la creazione di nuovi detriti e massimizzi il riutilizzo delle risorse. Questo approccio richiede un cambio di paradigma, passando da un modello lineare “usa e getta” a un modello circolare in cui i satelliti e gli altri oggetti spaziali vengono progettati per essere riparati, aggiornati o riciclati al termine della loro vita operativa. La progettazione di satelliti modulari e con componenti standardizzati faciliterebbe la riparazione e l’aggiornamento in orbita, prolungando la loro vita operativa e riducendo la necessità di lanciare nuovi satelliti. Il riciclo in orbita dei materiali provenienti da satelliti dismessi consentirebbe di ridurre la dipendenza dalle risorse terrestri e di creare un’industria spaziale più sostenibile. La sfida è quella di creare un ecosistema che favorisca l’innovazione e la collaborazione tra aziende, agenzie spaziali ed enti di ricerca, al fine di sviluppare e implementare soluzioni per un’economia circolare spaziale.

L’integrazione delle strategie legate all’economia circolare nel contesto spaziale potrebbe non solo contribuire a mitigare il fenomeno dei detriti orbitanti, ma rappresentare anche una fonte innovativa per svelare nuove opportunità occupazionali ed economiche. L’attuazione del processo di riciclaggio direttamente in orbita utilizzando materiali derivanti da satelliti inattivi ha il potenziale per dar vita a un mercato fiorente riguardante sia i beni riciclati sia le prestazioni correlate alla manutenzione o al potenziamento degli apparati in uso astrale. Un’avanzata verso un’industria dello spazio più ecologicamente orientata avrebbe senza dubbio effetto nell’attirare capitali esterni mentre supporta lo sviluppo dell’economia locale. Contestualmente, adottando metodologie operative più consapevoli sul piano della sostenibilità, si assisterebbe a un netto miglioramento della reputazione generale dell’intero settore spaziale, che consoliderebbe la fiducia pubblica nelle sue intraprese. Tuttavia, bisogna affrontare con determinazione gli impedimenti di natura tecnica, finanziaria o normativa che rallentano l’effettiva applicabilità delle pratiche circolari negli spazi cosmici; è imperativo implementare normative incentivanti adatte al recupero efficace delle risorse così come alla minimizzazione degli scarti atmosferici residuali. Infine, il successo nella realizzazione degli obiettivi ambiziosi citati richiede fondamentale cooperazione a livello globale assieme alla diffusione ottimizzata di informazioni fra gli attori chiave coinvolti.

Nell’orizzonte del domani, il destino dell’economia spaziale è indissolubilmente legato alla nostra abilità nel gestire in modo proficuo ed ecocompatibile il fenomeno dei detriti spaziali. La mera rimozione degli oggetti già presenti nell’orbita terrestre non basta; occorre abbracciare una visione molto più estesa che preveda non solo il contrasto alla formazione di nuovi detriti ma anche l’attuazione di misure efficaci per ridurre quelli già esistenti, integrando infine i principi dell’economia circolare. Tale impresa necessita, inoltre, dell’apporto collettivo da parte della comunità internazionale affinché si possano elaborare ed applicare soluzioni innovative ed ecologiche adatte al contesto cosmico odierno. Le implicazioni sono enormi: garantire nel tempo la sostenibilità delle operazioni nello spazio, preservando al contempo le strutture fondamentali da cui tanto dipendiamo nella quotidianità terrestre. Ignorando questo problema, andremmo incontro a conseguenze disastrose; pertanto risulta imperativo muoversi celermente verso azioni concrete che assicurino uno sviluppo duraturo nell’ambito economico-spaziale anche per le future generazioni.

I reperti orbitali noti come detriti spaziali, interagendo con l’ambiente circostante nell’orbita terrestre, presentano problematiche intricate necessitanti interventi sinergici provenienti da molteplici ambiti disciplinari insieme a cooperazioni efficaci fra tutti gli stakeholder interessati.

Nel contesto della salvaguardia del nostro futuro nell’universo, è imprescindibile tenere conto della sintesi tra ricerca, innovazione tecnologica, regolamentazione adeguata ed elevata consapevolezza culturale. In questo scenario vitale, le università insieme ai centri dedicati alla ricerca si pongono come attori centrali nel progressivo avanzamento delle tecnologie emergenti mentre contribuiscono a formare esperti nelle pratiche relative alla gestione dei rifiuti orbitali. D’altro canto, il settore privato sta intraprendendo importanti iniziative volte all’ideazione delle migliori strategie innovative sia per eliminare che per attenuare i rischi associati ai residui orbitanti, dando vita a nuove prospettive occupazionali ed imprenditoriali. Per quanto riguarda le entità governative unite alle agenzie aerospaziali mondiali è necessario intraprendere azioni che favoriscano una collaborazione internazionale efficace con lo scopo ultimo di installare normative comuni riguardanti questa problematica cruciale; solo così si potrà preservare non soltanto la sicurezza, ma anche adottare approcci sempre più mirati alla sostenibilità operativa dello spazio cosmico stesso. Infine, va sottolineato come sia vitale educare i cittadini sulla rilevanza critica dell’integrità ambientale orbitante oltre al supporto da offrire nelle campagne dirette verso una costruttiva amministrazione dei residui materiali lasciati dalle missioni passate: solamente con uno sforzo sinergico potremo fronteggiare queste difficoltà presenti mirando ad ottenere risultati proficui nell’ambito economico astronautico oltre che a beneficio del benessere sociale generale.

Amici lettori, spero che questo approfondimento vi abbia illuminato sul tema dei detriti spaziali. Una nozione base di space economy, strettamente legata a questo tema, è il concetto di “accesso allo spazio”: la capacità di lanciare e operare satelliti e altre infrastrutture nello spazio è la base per una vasta gamma di servizi e applicazioni che migliorano la nostra vita quotidiana. Tuttavia, la crescente quantità di detriti spaziali minaccia questo accesso, rendendo le orbite più pericolose e costose da utilizzare. Una nozione più avanzata è quella di “gestione sostenibile delle orbite”: si tratta di un approccio olistico che mira a bilanciare l’utilizzo delle orbite con la necessità di proteggere l’ambiente spaziale e di garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali. Questo richiede la cooperazione internazionale, la definizione di regole e norme chiare e vincolanti e l’adozione di pratiche responsabili da parte di tutti gli attori coinvolti.

Vi esorto a considerare: quali azioni possono intraprendere i cittadini in forma individuale al fine di supportare le iniziative dedicate alla gestione dei detriti spaziali e alla creazione di un avvenire ecologico per il settore economico dell’esplorazione spaziale? È possibile che l’atto stesso di informarsi e diffondere conoscenza su tali questioni ci permetta di contribuire effettivamente alla costruzione di una realtà più etica ed ecologicamente consapevole, tanto qui sulla nostra Terra quanto nell’immensità dello spazio.