E-Mail: [email protected]

- Nel 2022, l'attacco a KA-SAT di ViaSat ha dimostrato la vulnerabilità.

- Il gruppo Killnet ha attaccato Starlink con un attacco DDoS.

- I sistemi civili e commerciali sono sempre più vulnerabili.

L’importanza crescente dello spazio e le nuove vulnerabilità

L’abilità di accedere all’ambiente spaziale, una volta prerogativa esclusiva di nazioni potenti e istituzioni governative, è ora sempre più accessibile a soggetti privati e aziende. Questa apertura, sebbene porti con sé enormi benefici in termini di progresso e servizi, ha inevitabilmente incrementato la superficie esposta agli attacchi, trasformando le infrastrutture spaziali in obiettivi preferenziali per aggressioni informatiche. La dipendenza globale dai sistemi satellitari per comunicazioni, orientamento, monitoraggio del pianeta e un’ampia gamma di servizi fondamentali rende la cybersecurity spaziale una priorità assoluta.

I sistemi satellitari, per loro stessa natura, presentano punti deboli insiti nella loro struttura. L’impiego di hardware a basso costo e facilmente acquistabile, software open source e sistemi di comunicazione che spesso ricalcano le strutture delle reti aziendali tradizionali, crea svariati potenziali punti di accesso per attacchi. In particolare, i satelliti posizionati in orbita terrestre bassa (LEO), sempre più numerosi e vitali per servizi di connettività globale, spesso utilizzano componenti hardware simili a quelli impiegati nel settore automobilistico, esponendosi così a vulnerabilità nella filiera di fornitura. La crescente complessità delle architetture satellitari e la loro interconnessione con le reti terrestri aumentano ulteriormente i rischi.

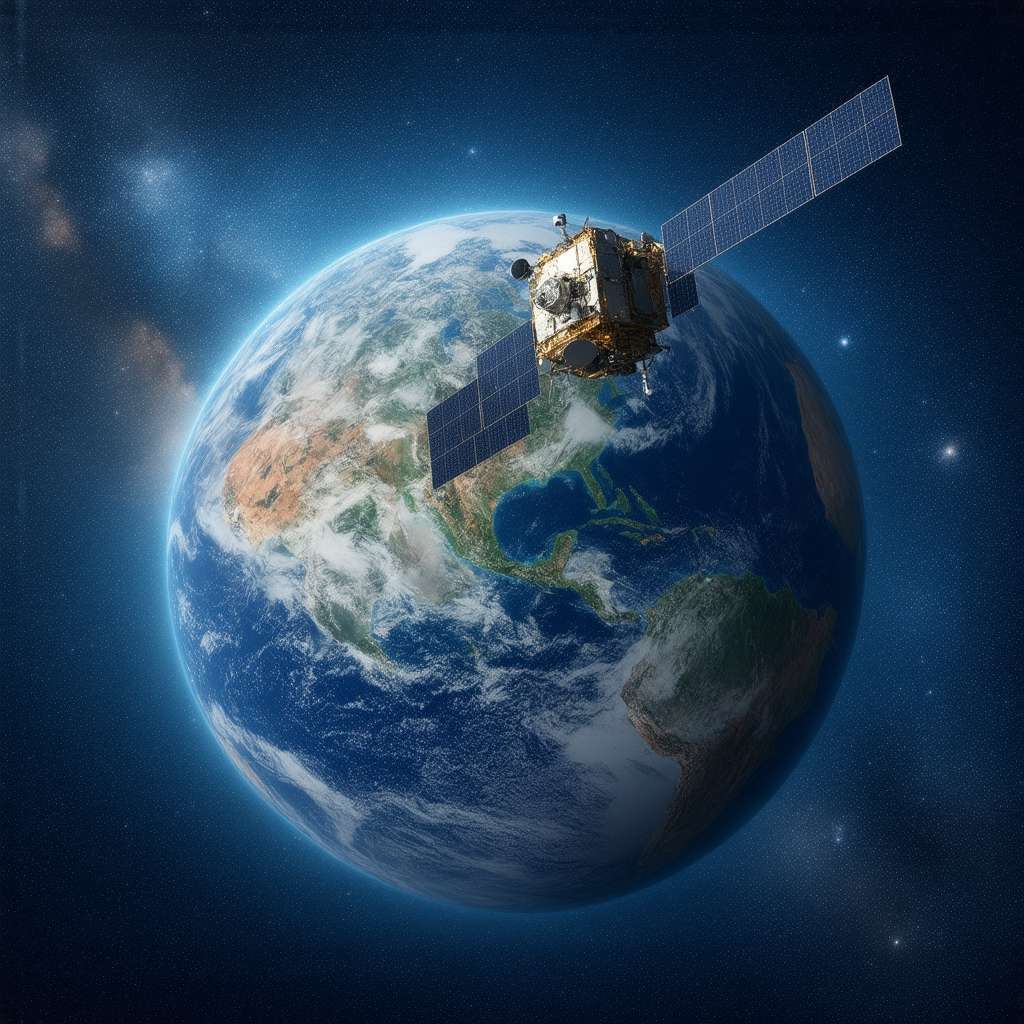

Nel 2022, l’attacco al sistema satellitare KA-SAT di ViaSat ha rappresentato un punto di svolta, dimostrando la vulnerabilità delle reti spaziali e l’intersezione tra cyberwarfare e dominio spaziale. Questo incidente ha evidenziato come un attacco cibernetico possa avere conseguenze reali e immediate su infrastrutture critiche e servizi essenziali per milioni di persone. Più recentemente, il gruppo hacktivista pro-russo Killnet ha rivendicato un attacco di tipo denial-of-service distribuito (DDoS) contro il sistema Starlink di SpaceX, dimostrando la capacità di attori non statali di interferire con sistemi satellitari vitali.

Un’analisi condotta dal Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha rivelato un aumento delle minacce contro le telecomunicazioni via satellite, sottolineando la crescente dipendenza del mondo dai sistemi spaziali e la vulnerabilità dei sistemi civili e commerciali, non solo nei confronti di armi anti-satellite tradizionali, ma anche di attacchi informatici e spionaggio.

L’evoluzione del contesto geopolitico e l’aumento della competizione nello spazio, con potenze come Cina e Russia che sviluppano attivamente capacità anti-satellite, aggiungono un ulteriore livello di complessità alla sfida della cybersecurity spaziale. La militarizzazione dello spazio e la crescente integrazione di sistemi spaziali in operazioni militari rendono cruciale la protezione delle infrastrutture spaziali da attacchi cibernetici.

- 🚀 Ottimo articolo, davvero completo e ben argomentato......

- 🤔 Cybersecurity nello spazio? Forse sopravvalutata rispetto ad altre......

- 🛰️ Interessante come la competizione geopolitica influenzi la sicurezza......

Tipologie di minacce e potenziali conseguenze

Le minacce informatiche ai sistemi spaziali si manifestano in diverse forme, tra cui attacchi cinetici (come l’utilizzo di missili anti-satellite), tecnologie non cinetiche (come armi a microonde o laser), interferenze elettroniche (come jamming e spoofing) e operazioni informatiche dirette. Quest’ultime, in particolare, si rivelano spesso più efficaci e difficili da attribuire rispetto agli attacchi fisici, rendendo la deterrenza e la risposta più complesse.

Le conseguenze di un attacco cibernetico riuscito a un satellite possono essere estremamente gravi. La compromissione del sistema BUS di un satellite di osservazione potrebbe consentire il furto o la manipolazione di immagini, con implicazioni significative per la sicurezza nazionale e la raccolta di informazioni strategiche. L’alterazione dell’orbita di un satellite potrebbe causare collisioni con altri asset spaziali, generando detriti spaziali e mettendo a rischio l’operatività di intere costellazioni. Un operatore non autorizzato potrebbe persino orientare un satellite verso il sole per causare danni fisici permanenti e l’interruzione del servizio.

Le implicazioni di un attacco cibernetico ai sistemi satellitari si estendono ben oltre il settore spaziale, influenzando una vasta gamma di attività economiche e sociali. La disruzione delle comunicazioni satellitari potrebbe interrompere le transazioni finanziarie, le operazioni logistiche, i servizi di emergenza e le comunicazioni governative. L’alterazione dei segnali di navigazione satellitare potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto aereo e marittimo, causando incidenti e perdite di vite umane. La manipolazione dei dati di osservazione terrestre potrebbe influenzare le previsioni meteorologiche, la gestione delle risorse naturali e la risposta ai disastri ambientali.

*Secondo Matteo Lucchetti, figura apicale di Cyber 4.0*, lo spazio rappresenta una sfera economica di grande utilità ma al contempo esposta a rischi, dove il settore statale risulta il bersaglio principale. Tale asserzione pone l’accento sulla necessità di proteggere in modo più incisivo le infrastrutture spaziali essenziali, che svolgono un ruolo determinante nel supportare le attività governative e la sicurezza del Paese.

Clayton Swope, senior fellow del CSIS, ha evidenziato come le minacce che possono disturbare l’uso dello spazio, come azioni di disturbo e spoofing del GPS, attacchi informatici e comportamenti ostili dei satelliti russi e cinesi, stiano diventando sempre più comuni. Questa tendenza sottolinea la necessità di un approccio proattivo alla cybersecurity spaziale, che tenga conto delle minacce emergenti e delle capacità degli avversari.

Un esempio di attacco: Operazione Skyfall

Per comprendere meglio la complessità delle minacce informatiche ai sistemi spaziali, consideriamo un ipotetico scenario di attacco coordinato, denominato “Operazione Skyfall“, orchestrato da un avversario statale contro una costellazione di satelliti commerciali che forniscono servizi di comunicazione critici.

L’attaccante, sfruttando informazioni pubblicamente disponibili e tecniche di reverse engineering, identifica una vulnerabilità nel software di bordo del satellite, specificamente nel sistema di controllo dell’assetto. L’obiettivo è di destabilizzare la costellazione, causando interruzioni del servizio e danni economici significativi all’operatore.

- Accesso iniziale: L’attaccante ottiene l’accesso iniziale alla rete del satellite attraverso una stazione di terra compromessa, sfruttando protocolli di autenticazione deboli. Questo potrebbe avvenire tramite un attacco di phishing mirato a personale chiave della stazione di terra o tramite lo sfruttamento di una vulnerabilità nota nel software di gestione della stazione.

- Movimento laterale: Una volta all’interno della rete, l’attaccante si muove lateralmente, utilizzando credenziali rubate per accedere ai sistemi di comando e controllo responsabili della gestione della costellazione satellitare. Questo potrebbe richiedere l’utilizzo di tecniche di privilege escalation per ottenere i permessi necessari per accedere ai sistemi critici.

- Distribuzione del payload: L’attaccante carica un payload dannoso su un satellite specifico, camuffato come un aggiornamento di software di routine. Questo payload è progettato per alterare in modo sottile il sistema di controllo dell’assetto del satellite, causando una deriva graduale dalla sua orbita designata.

- Interruzione: Nel corso di diverse settimane, il satellite compromesso inizia a deviare leggermente dalla sua orbita, causando interruzioni intermittenti delle comunicazioni per gli utenti a terra. Queste interruzioni sono inizialmente di breve durata e difficili da rilevare, ma diventano progressivamente più frequenti e prolungate.

- Escalation: Contemporaneamente, l’attaccante lancia un attacco di denial-of-service distribuito (DDoS) contro il sito web dell’operatore satellitare e l’infrastruttura di supporto clienti, sovraccaricando i sistemi e impedendo agli utenti di segnalare le anomalie. Questo attacco ha lo scopo di amplificare l’impattodell’attacco al satellite e di ostacolare la risposta dell’operatore.

- Sfruttamento: L’attaccante richiede un ingente riscatto all’operatore satellitare per ripristinare il satellite nella sua orbita corretta e fermare l’attacco DDoS. Il rifiuto di pagare il riscatto comporterebbe la perdita del satellite e l’interruzione prolungata dei servizi di comunicazione.

Le conseguenze di questo attacco sarebbero di vasta portata, influenzando il trasporto marittimo, le transazioni finanziarie, le comunicazioni di emergenza e una vasta gamma di altri servizi essenziali. Questo scenario ipotetico evidenzia la necessità di una robusta strategia di cybersecurity spaziale, che comprenda misure di protezione proattive, capacità di rilevamento delle intrusioni e piani di risposta agli incidenti efficaci.

Strategie di mitigazione e prospettive future

Per proteggere le risorse spaziali dalle crescenti minacce informatiche, è necessario un approccio olistico e multilivello, che comprenda strategie di protezione dei dati, crittografia avanzata, tecniche di rilevamento delle intrusioni basate su intelligenza artificiale e meccanismi di risposta agli incidenti rapidi ed efficaci. La collaborazione tra settore pubblico e privato è fondamentale per sviluppare standard di sicurezza robusti, condividere informazioni sulle minacce e coordinare le risposte agli attacchi.

L’Unione Europea, attraverso programmi come Copernicus e Galileo, sta investendo nella sicurezza spaziale, ma è necessario un impegno ancora maggiore per rafforzare la cyber-resilienza orbitale e sviluppare capacità di deterrenza credibili. Il National Institute of Standards and Technology (NIST) sta sviluppando modelli per valutare le minacce e pianificare contromisure contro le minacce spaziali, fornendo un quadro di riferimento utile per le organizzazioni che operano nel settore spaziale.

Il futuro della cybersecurity nello spazio dipenderà dalla capacità di adattarsi al panorama delle minacce in continua evoluzione. L’importanza della posizione strategica delle nazioni nel settore spaziale sarà vitalmente influenzata dall’adozione di sensori all’avanguardia, algoritmi crittografici resistenti agli attacchi quantistici e sistemi di comunicazione sicuri fondati su tecnologie quantistiche. È quindi necessario sviluppare una cultura strategica comune riguardo al cyberspazio e al dominio spaziale, integrando i due domini e compensando le debolezze di uno con i punti di forza dell’altro.

La protezione della catena di approvvigionamento, la cybersecurity fin dalla progettazione (security-by-design) e la formazione di personale qualificato sono elementi essenziali per garantire la sicurezza dei sistemi spaziali. La creazione di standard internazionali e la promozione della cooperazione tra paesi sono cruciali per affrontare le minacce transnazionali e prevenire la proliferazione di capacità offensive nello spazio.

In definitiva, la cybersecurity nello spazio non è solo una questione tecnica, ma anche una sfida politica, economica e strategica. La capacità di proteggere le infrastrutture spaziali sarà determinante per garantire la sicurezza, la prosperità e la sovranità delle nazioni nell’era della space economy.

Oltre la tecnica: una riflessione sul futuro dello spazio

La sicurezza cibernetica nello spazio, come abbiamo visto, è un tema complesso e in rapida evoluzione. Ma cosa significa tutto questo nel contesto più ampio della space economy? Permettetemi una riflessione più personale, quasi un invito alla contemplazione.

Parliamo di space economy. Un concetto base è che lo spazio non è più solo un’arena per la ricerca scientifica o l’esplorazione. È diventato un motore di crescita economica, un ecosistema di opportunità che spazia dalle telecomunicazioni all’osservazione della Terra, dal turismo spaziale all’estrazione di risorse. E se non proteggiamo questo ecosistema, rischiamo di compromettere il nostro futuro.

Ma c’è anche una nozione più avanzata da considerare: la space economy non è solo una questione di profitto e tecnologia, ma anche di governance e responsabilità. Chi decide come utilizzare lo spazio? Chi si assume la responsabilità per i danni causati da attacchi cibernetici o collisioni satellitari? Queste sono domande cruciali che richiedono risposte urgenti e coordinate a livello internazionale.

E qui vorrei invitarvi a una riflessione personale. Immaginate un mondo in cui i sistemi satellitari vengono compromessi, le comunicazioni interrotte, la navigazione alterata. Quale sarebbe l’impatto sulla vostra vita quotidiana? Sulla vostra sicurezza? Sul vostro futuro? La risposta a queste domande dovrebbe spingerci a prendere sul serio la cybersecurity nello spazio, a investire in tecnologie di protezione, a promuovere la cooperazione internazionale e a sviluppare una cultura di responsabilità nello spazio. Solo così potremo garantire che lo spazio rimanga un dominio pacifico, sicuro e prospero per tutti.

- Panoramica ufficiale di Viasat sull'attacco informatico alla rete KA-SAT.

- Pagina di Thales che riporta di attacchi di KillNet a Starlink.

- Valutazione delle minacce spaziali del CSIS, focus su capacità controspazio di varie nazioni.

- Informazioni sulle validazioni di sicurezza di Starlink da terze parti.