E-Mail: [email protected]

- Rientro previsto tra il 7 e il 13 maggio 2025.

- Massa di circa 500 kg, diametro di 1 metro.

- Velocità d'impatto stimata di 242 km/h.

Dopo oltre mezzo secolo di silenzioso viaggio orbitale, il satellite sovietico Kosmos 482 si appresta a rientrare nell’atmosfera terrestre, un evento stimato tra il 7 e il 13 maggio 2025. Lanciata nel lontano 1972, nel contesto del programma Venera, questa sonda spaziale era destinata all’esplorazione del pianeta Venere, ma un malfunzionamento al propulsore ne compromise la missione, relegandola in un’orbita attorno alla Terra da cui non si è più spostata. La sua prossima caduta, sebbene non costituisca un pericolo significativo, attira l’attenzione degli specialisti in detriti spaziali e pone quesiti riguardo alle implicazioni dell’odierna economia spaziale.

La minaccia (non troppo) incombente di Kosmos 482

Marco Langbroek, esperto olandese dell’Università di Delft, ha esaminato la traiettoria del satellite, prevedendo che alcuni componenti potrebbero sopravvivere all’ingresso nell’atmosfera, per poi schiantarsi sulla superficie terrestre. La peculiarità di Kosmos 482 risiede nella sua struttura: progettato per sopportare le condizioni estreme di Venere, il satellite potrebbe non disintegrarsi del tutto durante la discesa, diversamente da altri oggetti spaziali. Con una massa di circa 500 chilogrammi e un diametro di un metro, il rischio di impatto è simile a quello di un meteorite, con una velocità stimata di 242 chilometri orari. Tuttavia, la traiettoria di rientro copre una vasta area del globo, compresa tra il 52° parallelo nord e il 52° parallelo sud, rendendo complicato prevedere con esattezza il punto di impatto. La probabilità che il satellite cada in zone popolate è limitata, ma l’incertezza resta alta fino agli ultimi istanti.

Un relitto spaziale ricco di storia

Kosmos 482 non è un semplice rifiuto spaziale, ma una testimonianza di un’epoca pionieristica dell’esplorazione spaziale. Il suo rientro non controllato solleva questioni sulla gestione dei rifiuti spaziali e sulla necessità di sviluppare tecnologie per la rimozione attiva di tali oggetti. Altri esempi di rientri incontrollati, come la stazione spaziale cinese Tiangong-1 nel 2018 e il booster cinese nel 2022, dimostrano la crescente importanza di monitorare e gestire i rottami spaziali per garantire la sicurezza delle future attività spaziali. L’interesse per questi “relitti spaziali” è alimentato dalla possibilità di ricavare informazioni preziose sulle tecnologie utilizzate in passato e sugli effetti dell’ambiente spaziale sui materiali.

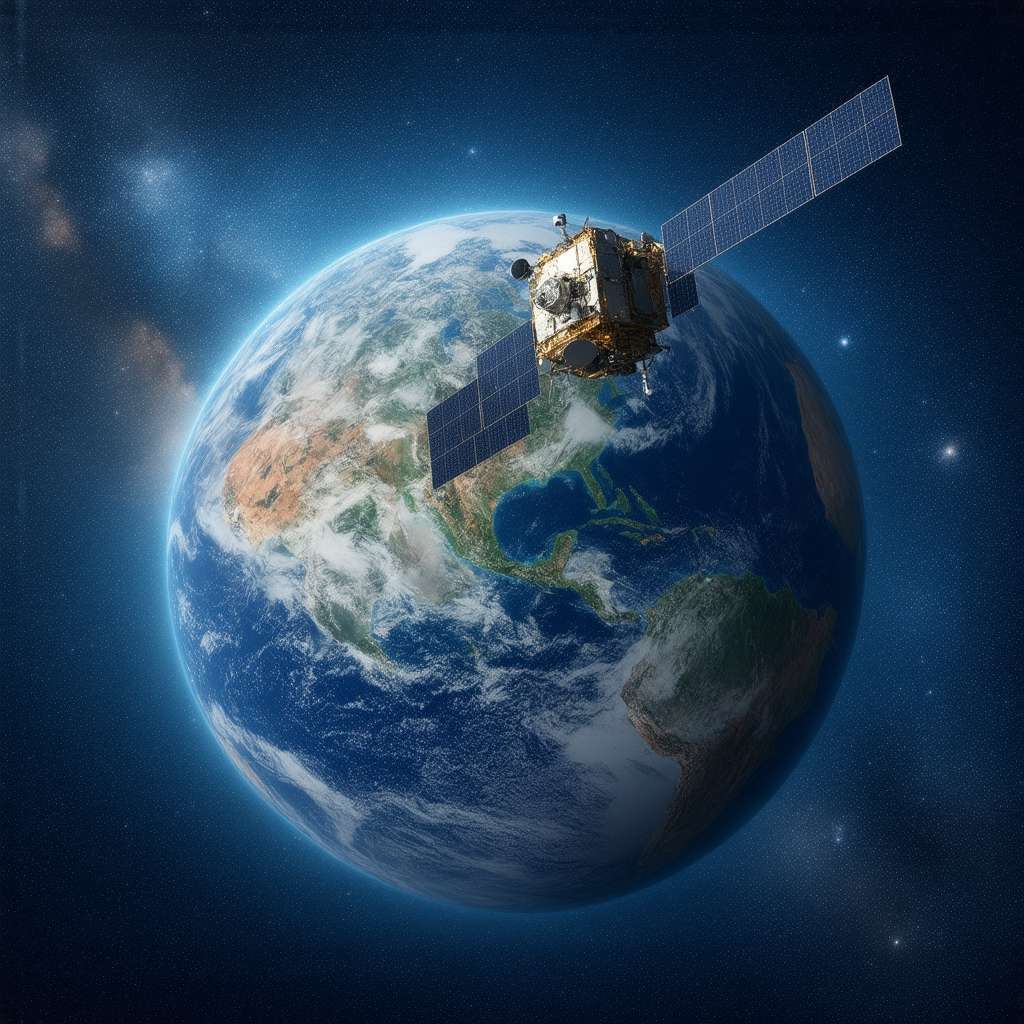

Vanguard 1: un esempio di recupero scientifico

Il caso del satellite statunitense Vanguard 1, lanciato nel 1958 e ancora in orbita, mette in luce il valore scientifico dei detriti spaziali. Gli studiosi mirano a recuperare Vanguard 1 per analizzare il livello di deterioramento dei pannelli solari, lo stato delle batterie e i danni causati dagli impatti di micrometeoriti. Queste informazioni potrebbero contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie spaziali più resistenti e durature. Vanguard 1, con i suoi soli 15 centimetri di diametro, rappresenta un’icona dell’era spaziale e un’opportunità unica per studiare gli effetti a lungo termine dell’ambiente spaziale sui materiali.

Oltre la caduta: implicazioni per la space economy

Il rientro di Kosmos 482, sebbene non costituisca un pericolo immediato, evidenzia la crescente importanza dell’economia spaziale e la necessità di affrontare le sfide legate alla gestione dei detriti spaziali. L’aumento dei satelliti in orbita, sia per finalità commerciali che scientifiche, accresce il rischio di collisioni e la formazione di nuovi detriti, creando un circolo vizioso che potrebbe compromettere le future attività spaziali. Lo sviluppo di tecnologie per la rimozione attiva dei detriti, la progettazione di satelliti con cicli di vita più brevi e la promozione di pratiche spaziali sostenibili sono elementi fondamentali per garantire la sicurezza e la sostenibilità della space economy.

Riflessioni finali: tra passato e futuro dello spazio

Amici lettori, la vicenda di Kosmos 482 ci offre uno spunto di riflessione sul nostro rapporto con lo spazio. La space economy, un settore in rapida espansione, non è solo una questione di tecnologia e profitto, ma anche di responsabilità e sostenibilità. La gestione dei detriti spaziali è una sfida complessa che richiede la collaborazione internazionale e l’adozione di nuove strategie.

Una nozione base di space economy, in questo contesto, è la comprensione del concetto di “common heritage of mankind” (patrimonio comune dell’umanità), che implica che lo spazio, come l’Antartide o gli oceani, dovrebbe essere utilizzato in modo responsabile e sostenibile per il beneficio di tutti.

Un concetto più avanzato è quello della “circular economy” applicata allo spazio, che prevede la progettazione di satelliti e altri oggetti spaziali in modo da poter essere riparati, riutilizzati o riciclati al termine della loro vita utile, riducendo così la quantità di detriti spaziali.

La caduta di Kosmos 482 ci ricorda che lo spazio non è un luogo infinito e incontaminato, ma un ambiente fragile che dobbiamo proteggere per le generazioni future. Dobbiamo imparare dagli errori del passato e adottare un approccio più responsabile e sostenibile all’esplorazione e all’utilizzo dello spazio. Solo così potremo garantire che le future generazioni possano beneficiare delle opportunità offerte dalla space economy senza compromettere la sicurezza e la sostenibilità dell’ambiente spaziale.