E-Mail: [email protected]

- Oltre 1,2 milioni di detriti spaziali superiori a un centimetro.

- Previsti 100.000 satelliti attivi entro il 2030: rischio collisioni.

- Missione ClearSpace-1 di ESA nel 2028 per rimuovere detriti.

La gravità del problema dei detriti spaziali

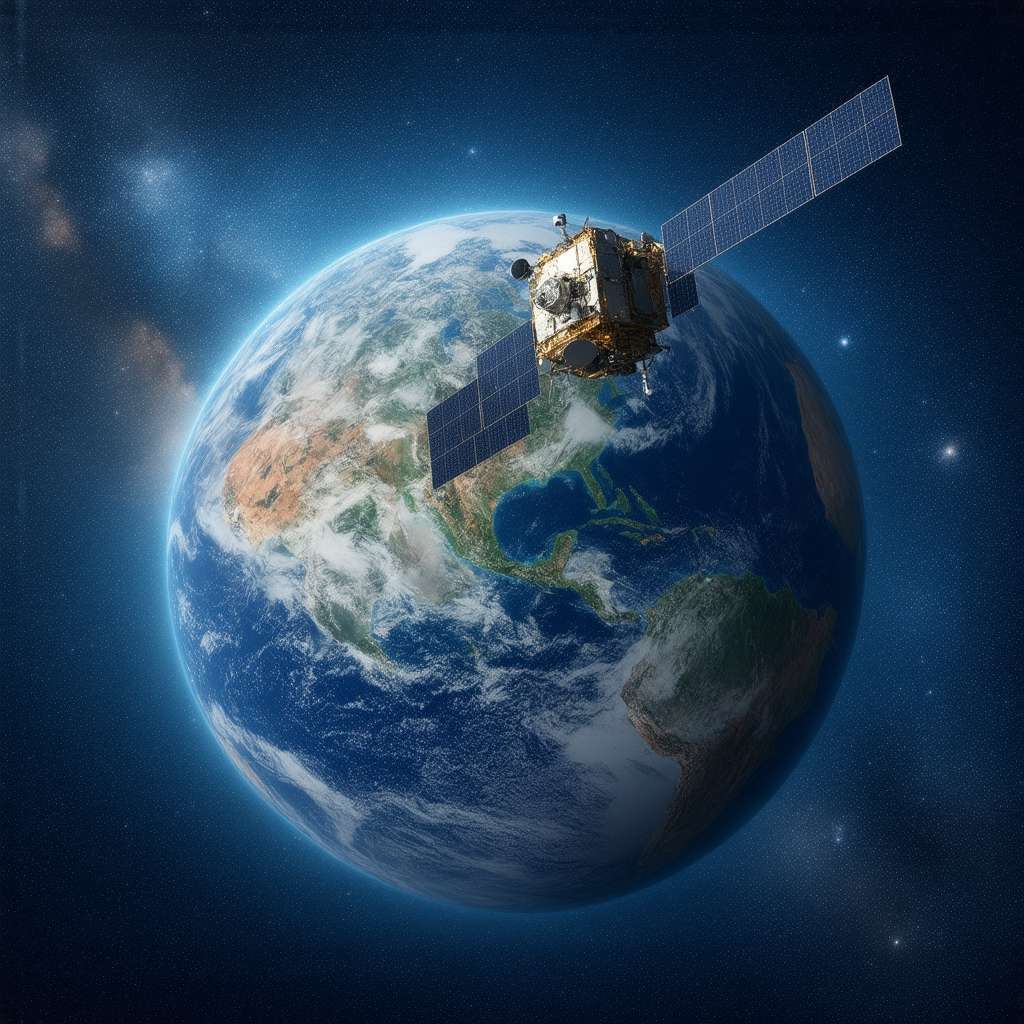

La moderna era dell’esplorazione spaziale, segnata da progressi tecnologici e ambiziosi progetti commerciali, si confronta con una sfida crescente: l’accumulo di detriti spaziali. Questo fenomeno, spesso trascurato nel dibattito pubblico, rappresenta una seria minaccia per le infrastrutture orbitali, le future missioni spaziali e, paradossalmente, per lo sviluppo stesso del turismo spaziale. La questione non è soltanto quantitativa, ma anche qualitativa: la velocità con cui questi frammenti orbitano attorno alla Terra, raggiungendo migliaia di chilometri orari, trasforma anche il più piccolo oggetto in un proiettile capace di infliggere danni catastrofici.

Le stime attuali, fornite dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), parlano di oltre 1,2 milioni di detriti di dimensioni superiori a un centimetro, e più di 50.000 oggetti con diametro superiore ai 10 centimetri. Questi numeri, già allarmanti, sono destinati a crescere esponenzialmente nei prossimi anni, con un incremento previsto del numero di satelliti attivi che potrebbe raggiungere quota 100.000 entro il 2030. Tale congestione orbitale aumenta in modo significativo il rischio di collisioni, generando nuove nubi di detriti in un effetto domino conosciuto come sindrome di Kessler, teorizzata dall’astrofisico Donald Kessler nel 1978. La sindrome di Kessler ipotizza che la quantità di detriti spaziali in orbita bassa terrestre (LEO) diventi così elevata da rendere l’esplorazione spaziale e l’utilizzo dei satelliti impraticabili per molte generazioni.

La minaccia rappresentata dai detriti spaziali si estende oltre i danni fisici. Ogni collisione o rischio di collisione richiede manovre correttive da parte dei satelliti operativi, consumando preziose risorse di carburante e riducendo la loro vita operativa. Inoltre, l’esistenza di detriti spaziali aumenta i costi assicurativi per le missioni spaziali, rendendo più difficile l’accesso allo spazio per le nazioni e le aziende con risorse limitate.

Il turismo spaziale e il suo impatto ambientale

L’avvento del turismo spaziale, promesso come una nuova frontiera per l’industria aerospaziale, introduce ulteriori elementi di complessità nella gestione dei detriti spaziali. Se da un lato il turismo spaziale promette benefici economici e progressi tecnologici, dall’altro solleva preoccupazioni riguardo al suo impatto ambientale e al contributo all’aumento dei detriti spaziali.

Le aziende che offrono voli turistici suborbitali, come Blue Origin e Virgin Galactic, sono chiamate a operare con la massima responsabilità, adottando misure rigorose per prevenire la creazione di nuovi detriti. Tuttavia, il rischio di incidenti o malfunzionamenti durante i lanci turistici non può essere completamente eliminato. Un guasto tecnico, un’esplosione in volo o l’abbandono di componenti possono generare nuovi detriti, contribuendo ad aggravare la situazione già critica.

Oltre al rischio diretto di creare detriti, il turismo spaziale contribuisce anche all’inquinamento atmosferico. I lanci di razzi rilasciano nell’atmosfera sostanze inquinanti, come ossidi di azoto (NOx) e particelle di alluminio, che possono danneggiare lo strato di ozono e contribuire al cambiamento climatico. Il deorbitamento controllato dei veicoli spaziali comporta a sua volta il rilascio di materiali inquinanti nell’atmosfera. Studi recenti hanno evidenziato come anche la combustione di satelliti e delle loro parti durante il deorbitamento può avere impatti negativi sull’ambiente.

La proliferazione di costellazioni di satelliti, come quella di Starlink, complica ulteriormente il problema. Mentre queste costellazioni promettono di fornire accesso a Internet a banda larga in tutto il mondo, il numero elevato di satelliti in orbita aumenta il rischio di collisioni e la creazione di nuovi detriti. La competizione tra le aziende per accaparrarsi quote di mercato nel settore spaziale potrebbe portare a una riduzione degli standard di sicurezza e a una maggiore tolleranza al rischio, con conseguenze potenzialmente disastrose per l’ambiente spaziale.

È fondamentale che le autorità regolatorie impongano standard ambientali rigorosi per tutte le attività spaziali, compreso il turismo spaziale. Le aziende del settore devono essere incentivate ad adottare pratiche sostenibili, a investire in tecnologie pulite e a collaborare per sviluppare soluzioni innovative per la rimozione dei detriti spaziali.

Sfide tecnologiche e soluzioni per la rimozione dei detriti

La rimozione dei detriti spaziali rappresenta una sfida tecnologica di enorme portata. Le difficoltà sono molteplici: individuare e tracciare i detriti, sviluppare sistemi di cattura sicuri ed efficaci, e smaltire i detriti in modo controllato senza generare ulteriori frammenti. Le tecnologie di sorveglianza spaziale devono costantemente monitorare l’orbita terrestre per identificare e catalogare i detriti, prevedendo potenziali collisioni. La rimozione attiva dei detriti (ADR), che prevede la cattura e la rimozione controllata dei detriti più grandi e pericolosi, è ancora in fase di sviluppo e presenta sfide significative. Il fallimento della missione giapponese KITE, progettata per testare un sistema di rimozione dei detriti tramite un cavo elettrodinamico, dimostra la difficoltà di implementare soluzioni efficaci per la pulizia dello spazio.

Nonostante le difficoltà, sono in corso numerosi progetti e iniziative per affrontare il problema dei detriti spaziali. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta sviluppando la missione ClearSpace-1, prevista per il 2028, che avrà l’obiettivo di catturare e rimuovere un detrito di grandi dimensioni dall’orbita terrestre. Questa missione rappresenta un passo importante per testare e validare le tecnologie necessarie per la pulizia dello spazio.

Altre tecnologie promettenti includono l’utilizzo di laser per vaporizzare i detriti più piccoli, l’impiego di reti o bracci robotici per catturare i detriti più grandi, e lo sviluppo di sistemi di deorbitazione automatica per i satelliti al termine della loro vita operativa. Un’altra soluzione è rappresentata dallo sviluppo di propellenti green, alternativi ai combustibili tradizionali, che riducono l’impatto ambientale dei lanci spaziali.

Il successo delle iniziative di rimozione dei detriti spaziali dipenderà dalla collaborazione tra governi, aziende e istituzioni di ricerca. È necessario un impegno congiunto per sviluppare e implementare tecnologie innovative, per stabilire standard di sicurezza rigorosi, e per garantire un finanziamento adeguato per le attività di pulizia dello spazio.

Responsabilità legali ed etiche per un futuro spaziale sicuro

La gestione dei detriti spaziali non è soltanto una sfida tecnologica, ma anche una questione legale ed etica. Le aziende che contribuiscono al problema, attraverso il lancio di satelliti o lo sviluppo di attività spaziali, devono essere ritenute responsabili delle conseguenze delle loro azioni.

Il quadro normativo internazionale in materia di detriti spaziali è ancora incompleto. Il Trattato sullo Spazio del 1967 stabilisce principi generali di cooperazione e responsabilità, ma non fornisce regole specifiche per la gestione dei detriti. La Convenzione sulla Responsabilità per Danni Causati da Oggetti Spaziali del 1972 definisce le responsabilità in caso di danni causati da oggetti spaziali, ma la sua applicazione ai detriti è complessa e controversa.

Le Space Debris Mitigation Guidelines dell’UNCOPUOS (Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico), pur non essendo vincolanti, forniscono indicazioni importanti per la prevenzione della creazione di nuovi detriti. Tuttavia, l’adesione a queste linee guida è ancora insufficiente. È necessario un quadro normativo più stringente, che imponga obblighi specifici alle aziende e che preveda sanzioni per la violazione delle regole.

Le aziende del settore spaziale, in particolare quelle coinvolte nel turismo spaziale e nel lancio di costellazioni di satelliti, dovrebbero essere tenute a rispettare standard elevati di sicurezza e sostenibilità. Questo include la progettazione di satelliti e razzi con sistemi di deorbitazione affidabili, la minimizzazione del rilascio di detriti durante le operazioni, l’assicurazione obbligatoria per la copertura dei costi di rimozione dei detriti, e la trasparenza nella condivisione dei dati relativi alla posizione e alle caratteristiche degli oggetti spaziali.

È necessario un dibattito pubblico ampio e informato sulla gestione dei detriti spaziali, coinvolgendo esperti, politici, aziende e cittadini. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile garantire un futuro spaziale sicuro, sostenibile e accessibile a tutti.

Verso un paradigma di sostenibilità nello spazio

Il problema dei detriti spaziali non è solo una questione tecnica o legale, ma un imperativo etico che riguarda l’intera umanità. La crescente consapevolezza dei rischi associati all’accumulo di detriti ha portato a un’evoluzione del pensiero e delle strategie nel settore spaziale. Non si tratta più solo di esplorare e sfruttare lo spazio, ma di farlo in modo responsabile e sostenibile, preservando questo bene comune per le generazioni future. Questo richiede un cambio di mentalità, passando da un approccio orientato al profitto a breve termine a una visione di lungo periodo che tenga conto delle conseguenze ambientali e sociali delle attività spaziali.

Un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo è l’innovazione tecnologica. Lo sviluppo di sistemi di propulsione più efficienti, di materiali più leggeri e resistenti, e di tecniche di riciclo e riutilizzo dei componenti spaziali può ridurre significativamente l’impatto ambientale delle missioni spaziali. Allo stesso tempo, è necessario investire nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per la rimozione attiva dei detriti, come reti, arpioni, laser e sistemi di cattura robotizzati. Queste tecnologie, sebbene ancora in fase sperimentale, rappresentano una speranza concreta per la pulizia dello spazio.

Un altro aspetto fondamentale è la cooperazione internazionale. Lo spazio è un ambiente condiviso, e la gestione dei detriti richiede un impegno congiunto da parte di tutti i paesi. È necessario rafforzare gli accordi internazionali, stabilire standard di sicurezza comuni, e promuovere lo scambio di informazioni e tecnologie. Solo attraverso un approccio multilaterale sarà possibile affrontare efficacemente il problema dei detriti spaziali e garantire un futuro spaziale sicuro e sostenibile.

Infine, è importante promuovere una cultura della sostenibilità nel settore spaziale. Le aziende, le istituzioni di ricerca e le agenzie governative devono integrare la sostenibilità nelle loro strategie e processi decisionali. Questo significa adottare pratiche responsabili, ridurre l’impatto ambientale delle attività spaziali, e promuovere l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico sui temi legati allo spazio. Solo attraverso un impegno costante e condiviso sarà possibile preservare lo spazio come un bene comune per le generazioni future.

Amici, spero che questo articolo vi abbia fatto riflettere. Vorrei aggiungere due nozioni di space economy. La prima è che l’attività di rimozione dei detriti spaziali potrebbe diventare un mercato fiorente, creando nuove opportunità di business e lavoro. La seconda è che le tecnologie sviluppate per la rimozione dei detriti potrebbero essere utilizzate anche per altri scopi, come la riparazione e la manutenzione dei satelliti in orbita, aprendo nuove frontiere per l’economia spaziale. Ma la vera domanda è: siamo pronti a investire in un futuro spaziale sostenibile, o continueremo a sfruttare lo spazio senza curarci delle conseguenze?